妻鹿城/国府山城の感想

妻鹿城(めがじょう)もしくは国府山城(こうざんじょう)と読みます。

妻鹿城は妻鹿長宗によって1330年ごろに築城されたと言われております。

その後、詳細な経緯は不明ですが、1573年に黒田官兵衛の父、黒田職隆(くろだもとたか)が居城として入ります。黒田官兵衛も羽柴(豊臣)秀吉に姫路城を譲った後、この妻鹿城に短い間ですが入ります。1585年、父の黒田職隆が亡くなるとこの妻鹿城も廃城になったとのことです。

妻鹿城ですが、一瞬大きな石標のみで城址のある山頂へ登れないのでは無いかと思ってしまいました。

荒神社の階段脇の小さな案内を最初見落としたので、フェンス沿いが歩いていけるとは思えなく一度戻ってしまいた。再度、行けなさそうなら引き返そうとフェンス沿いを歩いていくときちんと登山道になっていたのでよかったです!

皆さんも行かれる際は見落とさないようにご注意ください。

また、妻鹿城の近くには黒田職隆のお墓と母里太兵衛生誕の地が近くにありますので一緒に回られることをお勧めします!

妻鹿城画像ギャラリー

妻鹿城址の大きな石標が目印です。駐車場がなく、前の道も広く無いので車で行かれる方は停める場所にご注意ください。

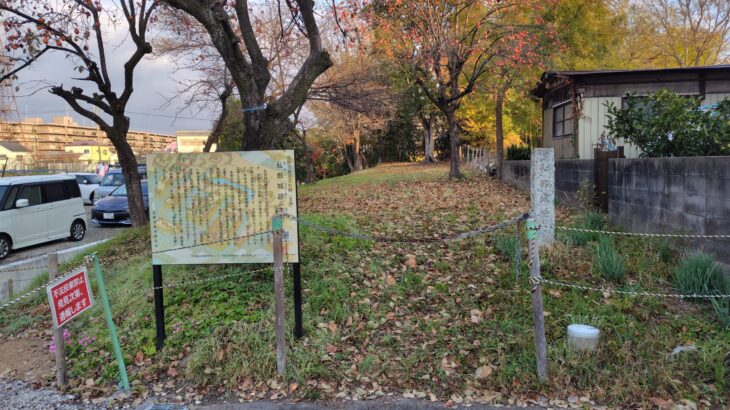

妻鹿城(国府山城)案内図

案内図といっても麓からではなく山頂にある城跡、曲輪跡などの案内図になってます。

黒田家の子孫とかの方の奉納などになるのでしょうか?家紋的に藤巴紋(ふじどもえもん)のように見えるので可能性は高そうですね。

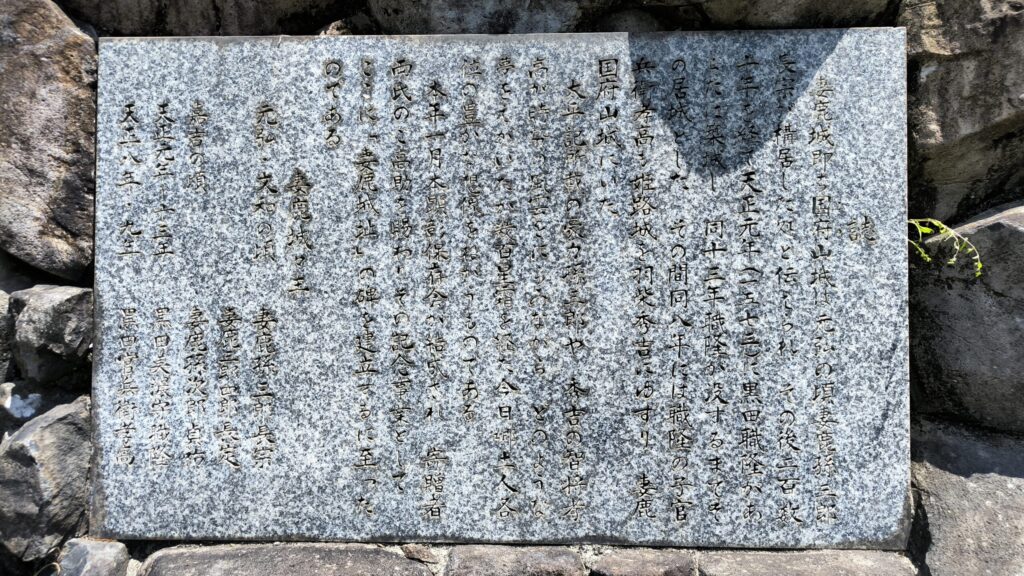

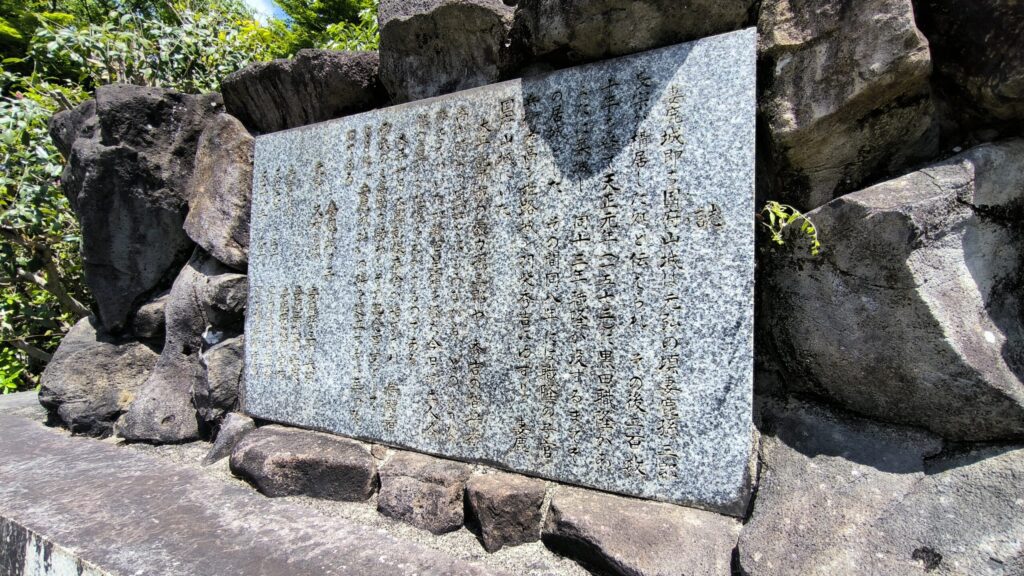

石板の説明板

角度変えたりして撮影してみましたが、文字が読みづらいですね。。

荒神社の階段を登っていくと国府山城跡の小さな案内があります。

自分は気づかず上にいけないものだと思って一度、引き返してしまいました。

コンクリートに挟まれた道?通路を進むと階段がありました。順路の文字が階段脇にありますね。(訪問時には気づかず真っ直ぐ藪に進もうか迷ってました笑)

山頂に向かうのでこの階段から登って行きたいと思います!

登り始めの景色を撮影。市川という川がすぐ横を流れています。当時は海も近かったと思いますので港的なメリットも考えてこの地を選んだのではないかと思われます。

ここから上流に行くと黒田官兵衛が秀吉に譲った姫路城があります。

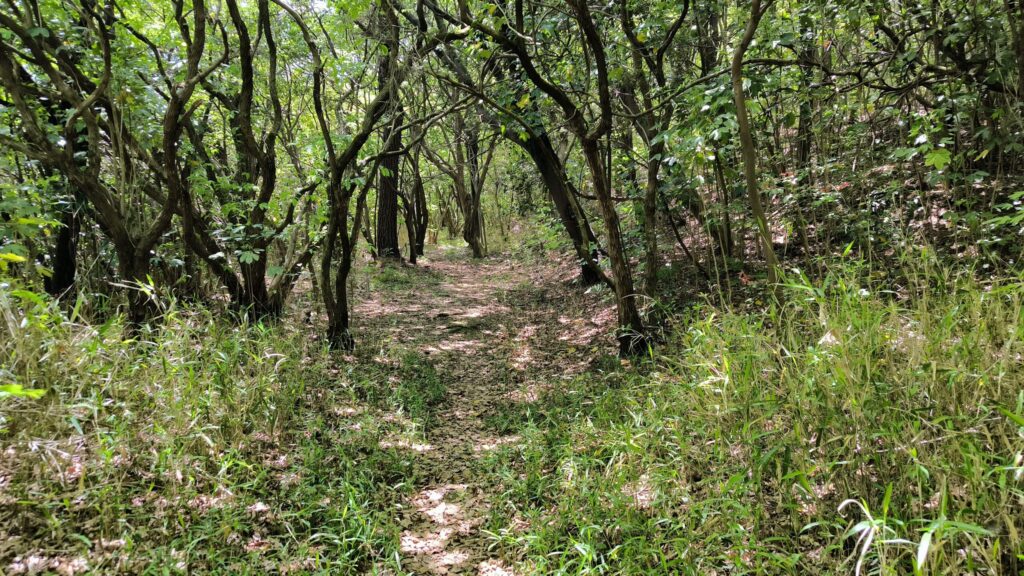

ほぼジブリの獣道のような道が続きます。蜘蛛の巣と戦い続ける感じなので枝や棒など持っていた方がいいと思います。

矢印で所々案内があるので迷わず登って行けます。

井戸跡

ほぼ埋もれてしまっていてわかりづらいですが、石積みで井戸跡の雰囲気はわかるかと思います。

門石跡

急に開けたところに出ました!頂上着いたのかな?

馬駆け

馬駆け?馬が走れるようにしたところってことですかね?平ですし。

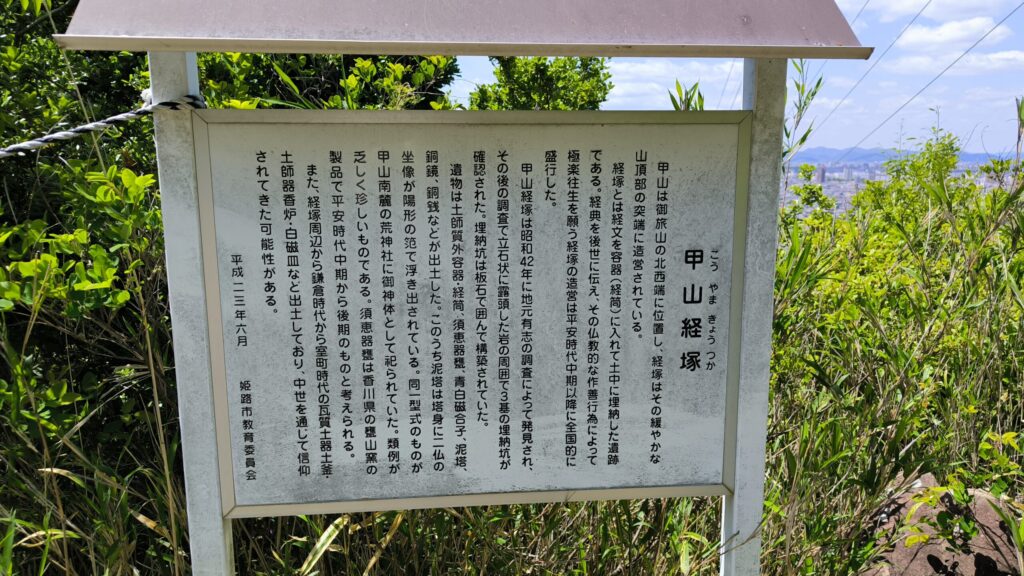

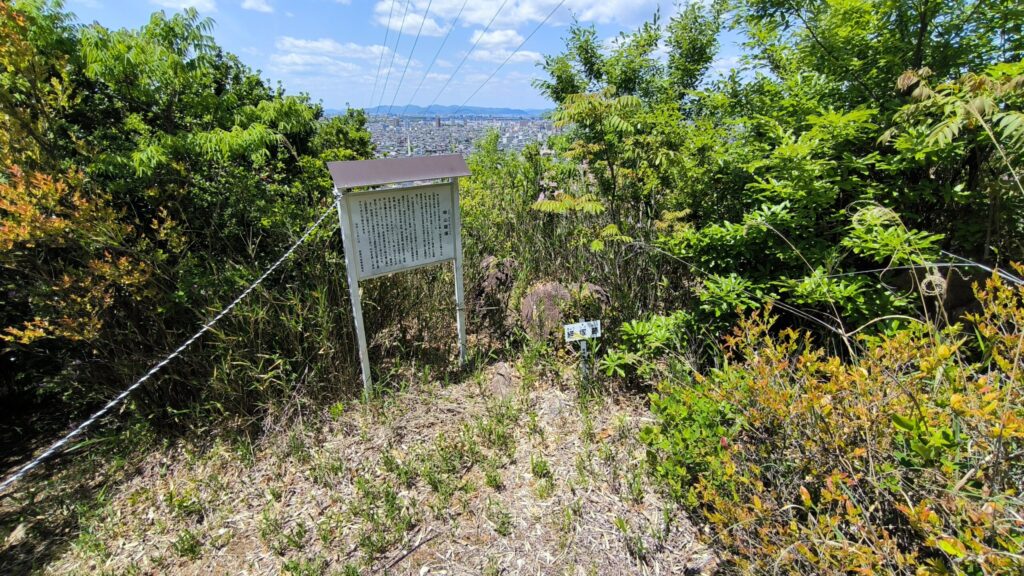

甲山経塚

経塚(きょうつか)とは経文を筒などの容器に入れて埋めた場所とのことです。

ロープがあるので行けそうではありますが、止めておきます。反対側に向かって歩いてまだ見ていない曲輪などを発見しに行きます!

曲輪跡その1

どこまでが曲輪なのか土塁なども無いのでわからないです。

郭跡その2

こちらは郭の字が使われています。この城跡ではどのような違いで使い分けているのかよくわかりませんでした。土塁や堀の有無?なんだろ??

郭跡その3

矢印の案内に従い進んで行きます。

妻鹿城からの眺望

進むと開けた場所に出ました。いやー素晴らしい眺望ですね!

当時は見張りや灯台などの役割もあったかもしれないですね。晴天でよかった!暑かったけど。

【動画】妻鹿城主郭からの眺望

主郭

相変わらず平で明確な曲輪の範囲はわからないですが、ここが主郭、本丸のような場所になるみたいです!

まだ通っていないルートがあるのでそちらを通りながら下山へ向かいたいと思います。

井戸郭の案内がありますが、郭まで行けなさそうなので断念。妻鹿城は独立した井戸だけの曲輪があったみたいですね。

郭跡その4

曲輪跡その5

郭跡その6

岩座跡

神が依り代とする神聖な岩のことを指すようです。

曲輪跡その7〜帯郭

このお城、とにかく平すぎてどこの曲輪(郭)も自分にはどこが曲輪なのか?曲輪がどこまでなのか?全く見分けがつきません😭

帰り道。ここからは下山する道になるので、これで山頂の曲輪一通り回ったことになります。見逃している曲輪もありそうですが、妻鹿城登城完了です!!

麓まで帰ってきました。細かく回ると1時間くらいは必要かと思います。

山頂行って戻ってくるだけなら30分あれば回れるお城です。

妻鹿城情報

| 築 城 | 不明(1330年ごろ) |

| 城 主 | 妻鹿氏、黒田氏 |

| 住 所 | 兵庫県姫路市兼田552−64 |

| 種 別 | 山城 |

| 廃 城 | 1585年 |

| 特 徴 | – |

| 入場料 | 無料 |

| 営業時間 | – |

| 駐車場 | 無し |

妻鹿城へのアクセス

妻鹿城レビュー

妻鹿城についての皆さんの評価をお願いします。

妻鹿城おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。