三木城の感想

三木城に訪問してきました!三木城は釜山城や別所城とも呼ばれていたみたいです。

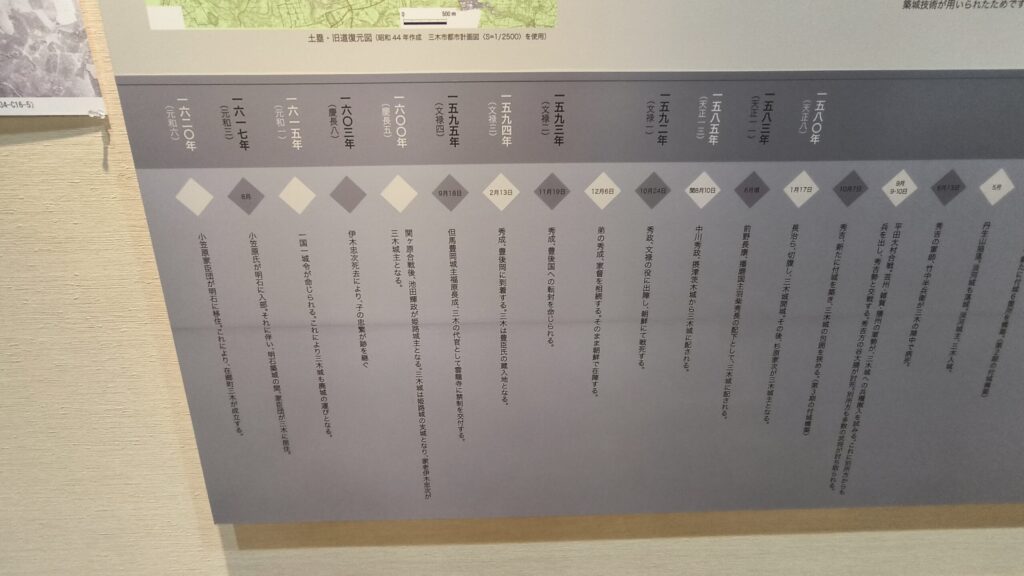

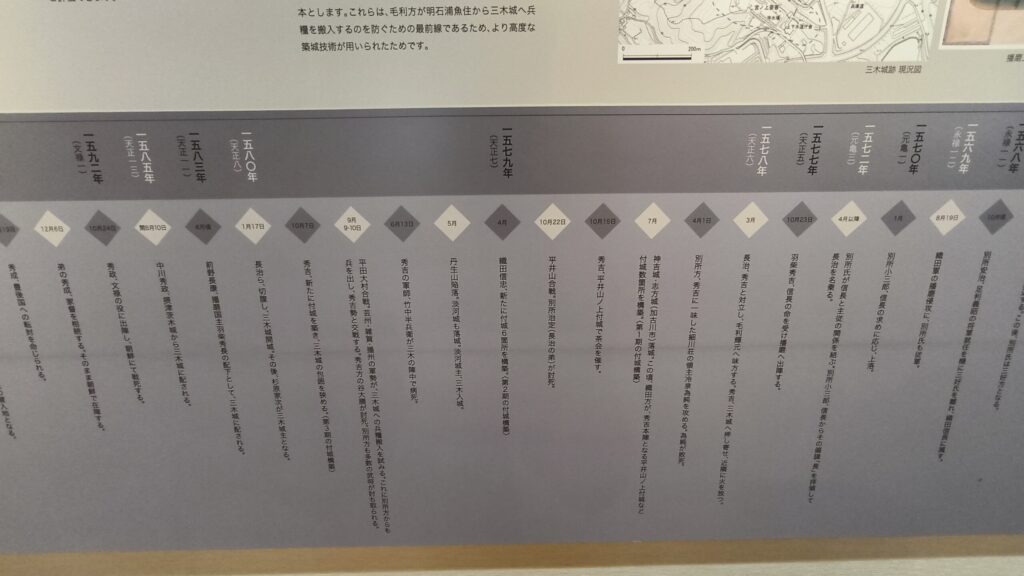

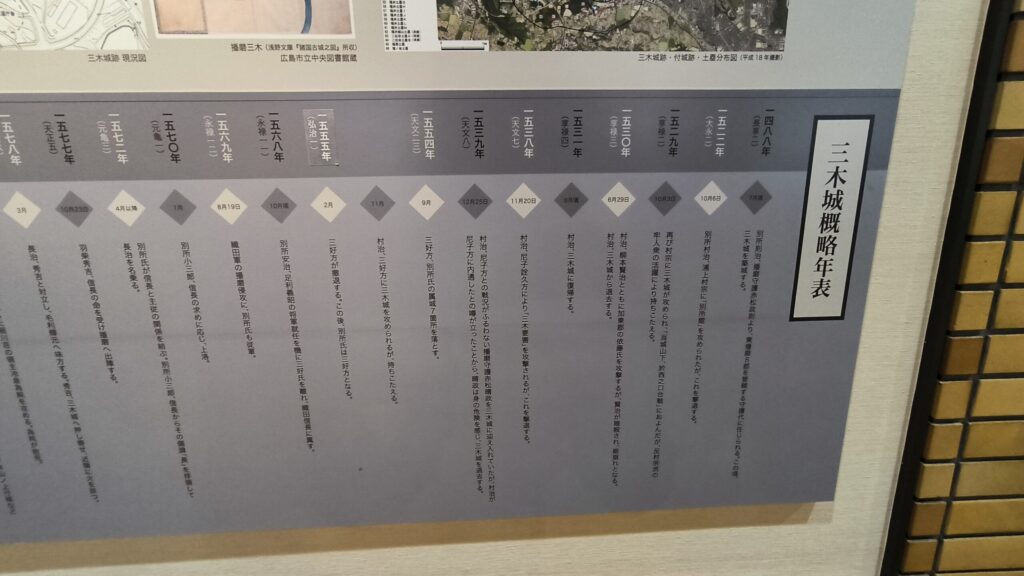

三木城といえば、別所長治(べっしょながはる)が羽柴秀吉から離反して起こした三木合戦が有名ですね。

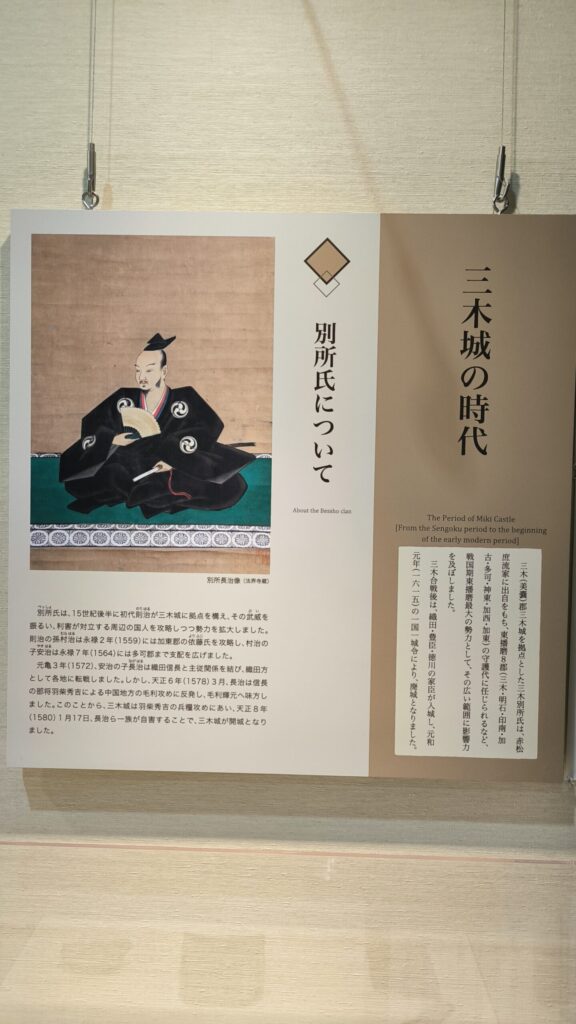

でも、その前に別所氏が東播磨で力を付けていくきっかけを作ったのが別所則治(べっしょ のりはる)です。この方がいたから別所氏は東播磨八郡の守護代にまでなり別所氏を名門にしたと言えます。三木城を築城したのも別所則治になります。

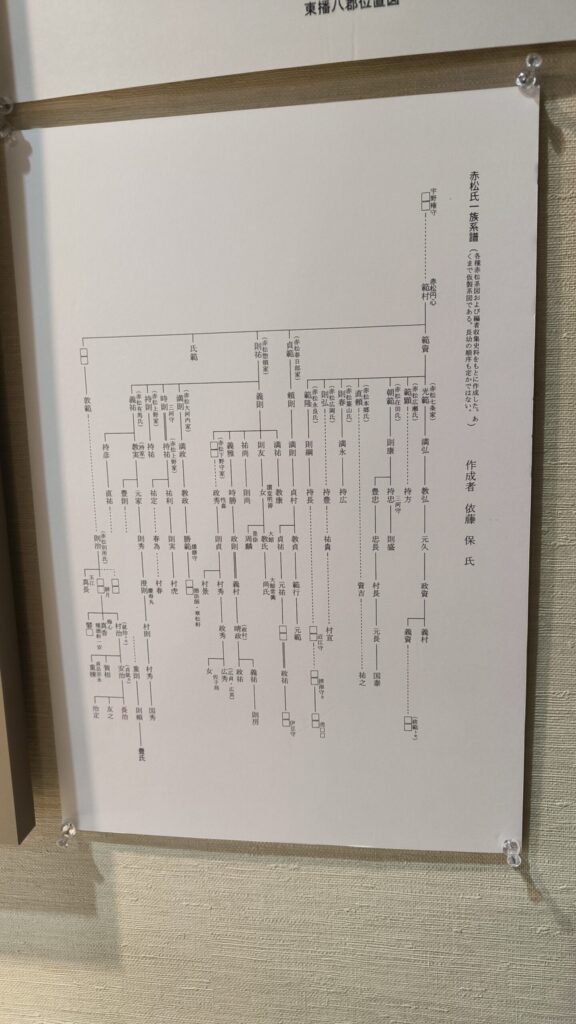

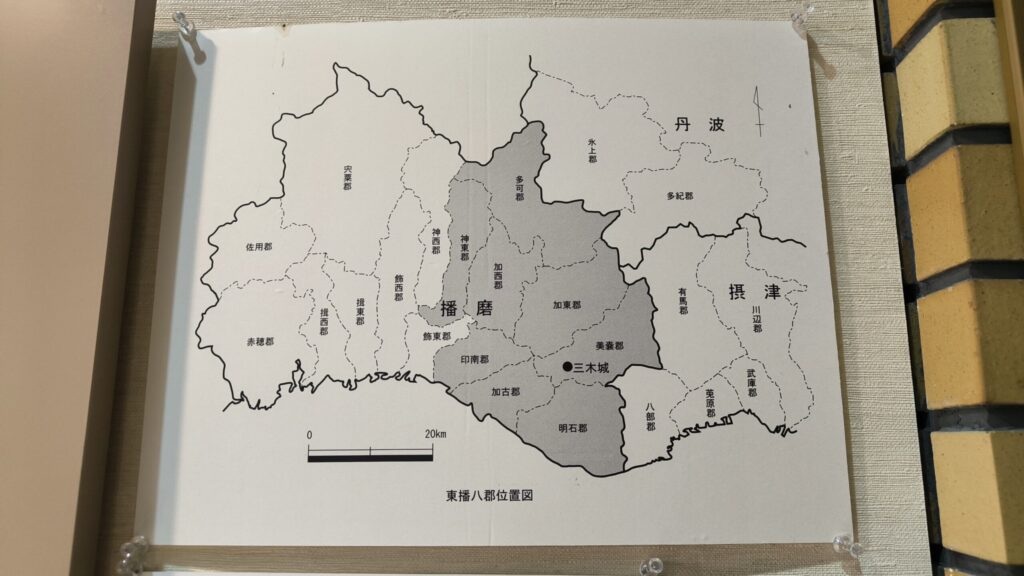

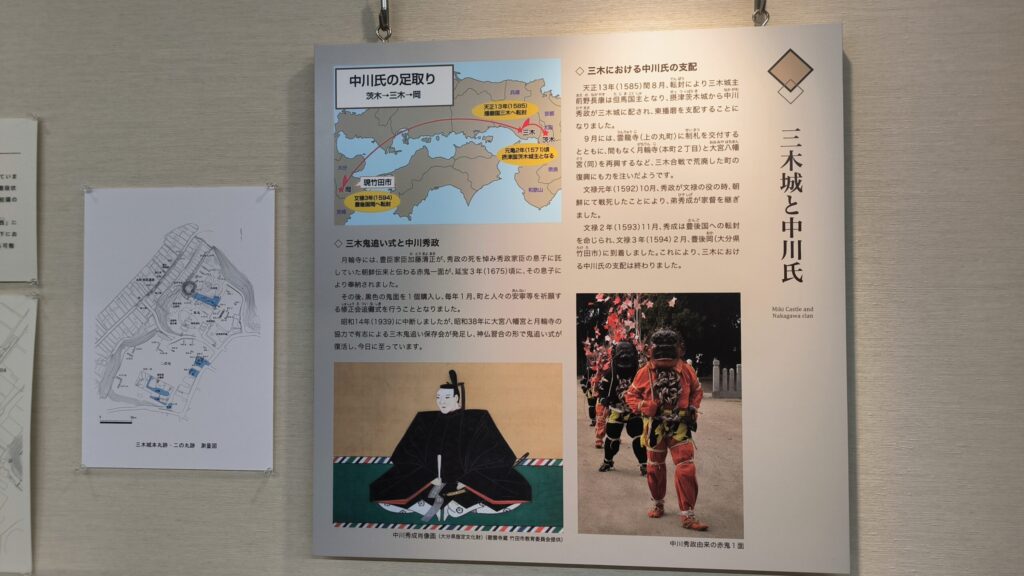

別所氏は諸説あるようですが、赤松氏の支流に当たる家系と言われており、主家の赤松氏が戦国時代に入り没落していく中で別所則治が1488年に英賀合戦で山名氏に勝利するなどで台頭してきた流れになります。その後も三木氏は赤松氏に代わり播磨の守護として力を保ちますが、戦国時代は領地を維持するのも楽ではなく、尼子氏に領地を攻められるなどで配下の国衆たちが尼子氏や毛利氏方に下るなどで領地の縮小などもありましたが織田信長の配下に着くなどで領地を守ってきました。

その後は、軍師官兵衛などでも描かれた通り、別所長治が織田信長(羽柴秀吉)からの離反をし、三木城に立て籠もります。毛利氏の援軍も多少あり、兵糧だけは三木城に届けられおよそ2年もの長期にわたって籠城を続けますが、毛利氏の兵糧を入れるルートが断たれ、別所氏の家臣が守る支城も秀吉軍に落城されていきます。最後は兵糧が尽きて三木城を開城し、別所長治は切腹。現在も三木城のすぐ近くに別所長治の首塚があります。

そんな三木城ですが、地元では別所氏は人気があり、大河などで描かれる裏切り者てきなイメージを持たれている方はほぼなく、私が訪問させていただいたゴールデンウィークには三木城でお祭りが開かれていました。

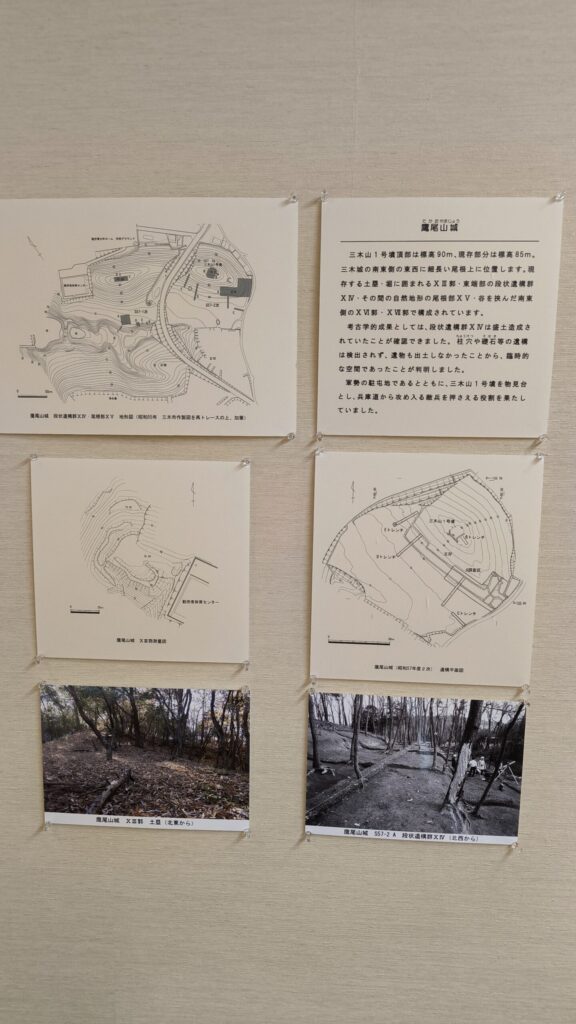

そのお祭りで地元の方に声を掛けられて東京から観光で来たと言ったら三木城や別所氏の話、この後行こうと思っていた鷹尾山城まで案内してくれました。約1時間半くらい三木城から別所長治公の首塚、鷹尾山城と案内していただき、非常に別所氏に対する愛情を感じる話が聞けました!

三木城画像ギャラリー

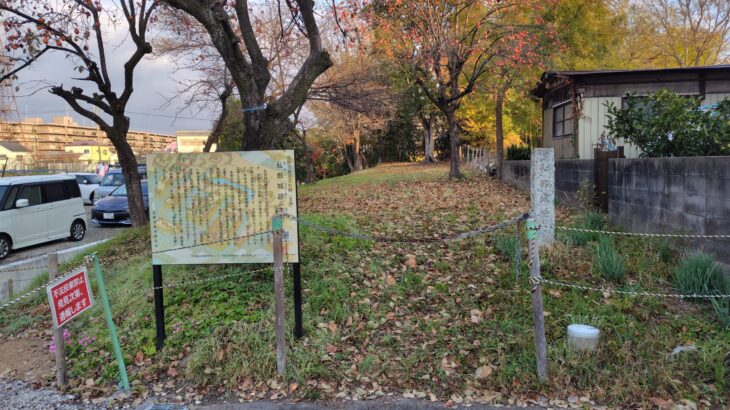

三木城到着です!!登城完了!

という感じで、現在の三木城は二の丸跡にこのみき歴史資料館が建てられていて、建物以外も駐車場に使われていたりするので遺構は少なめです。また、訪問した日がお祭りにあたり本丸跡などに屋台が出ていたりと撮影などしながら回るのが難しいタイミングに訪問してしまいました。

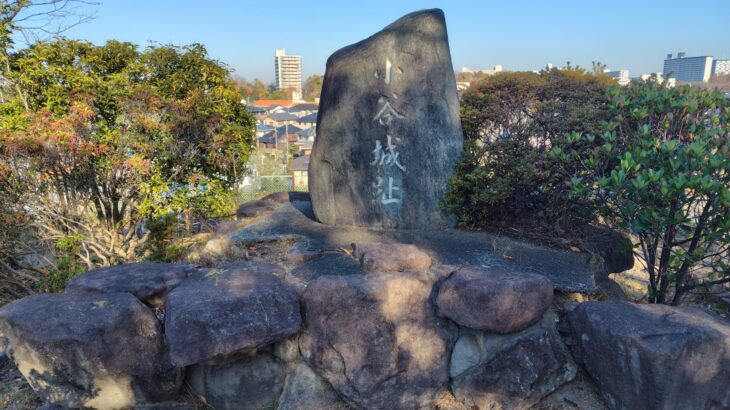

三木城二の丸

三木歴史資料館

入り口を入ると甲冑や陣羽織が飾られていました。お祭りの演目か何かで甲冑を着ている方もこの日は見かけましたが、普段は甲冑レンタルなど着る体験もできるようです。

秀吉は嫌われているのかと思いましたが秀吉軍の甲冑の方が多いのでそんなことはなさそうですね。

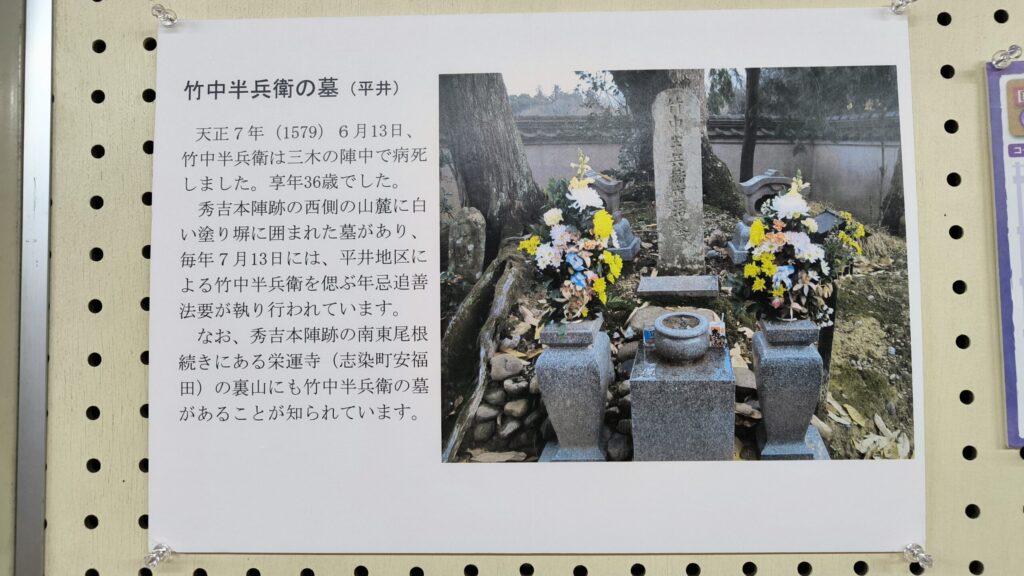

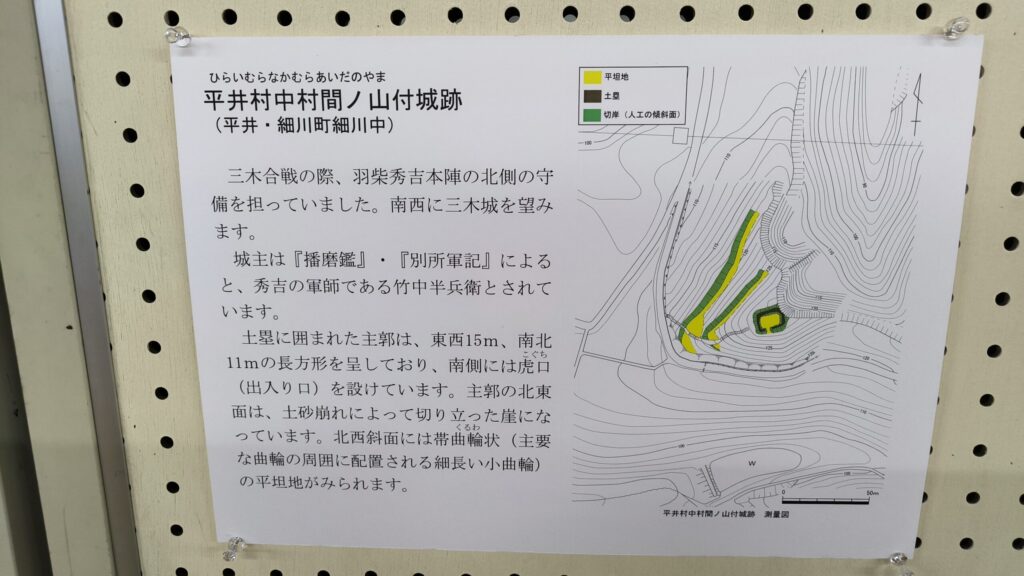

個人的には竹中半兵衛の甲冑がこの中なら着たいです笑

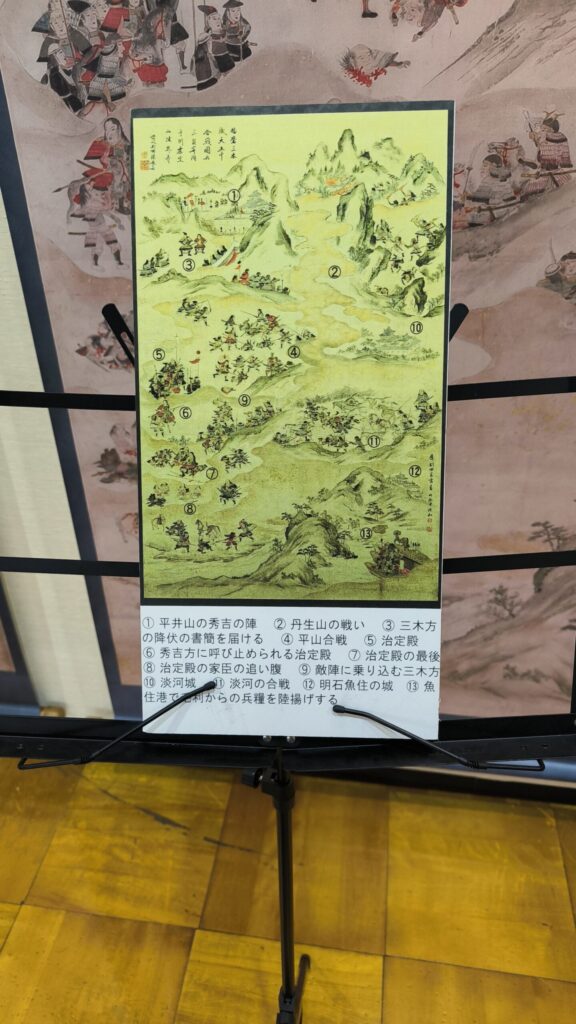

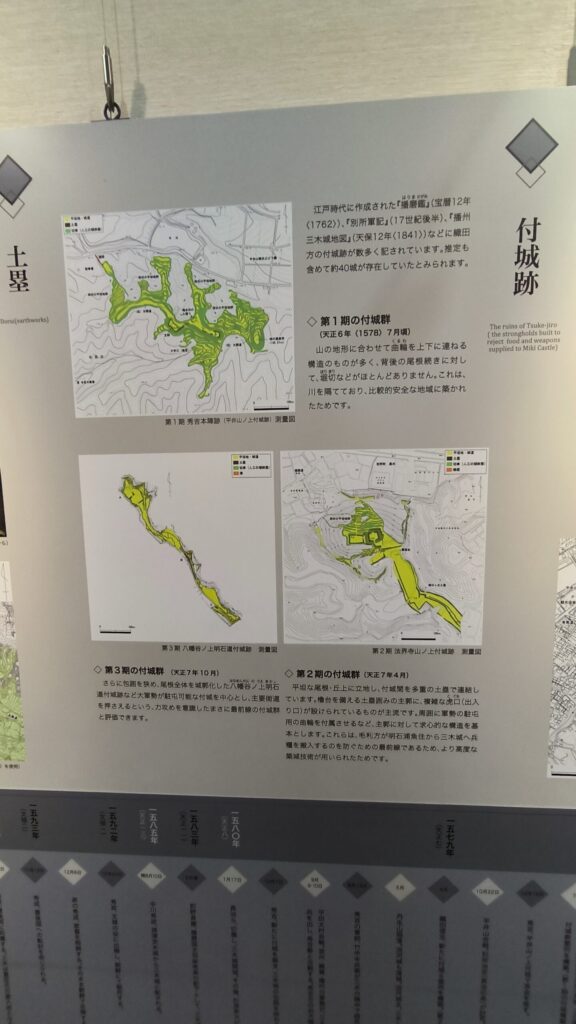

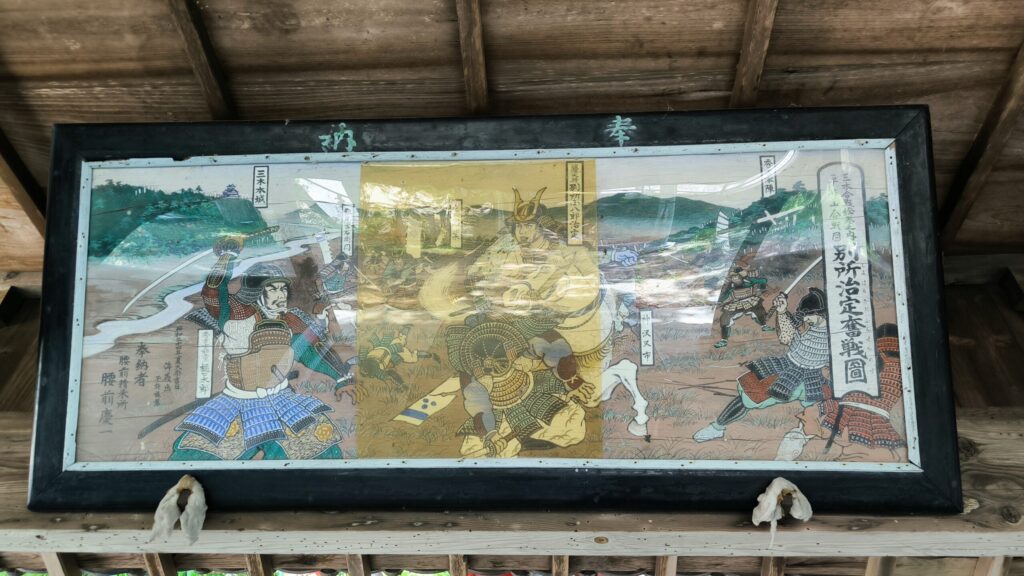

三木合戦軍図

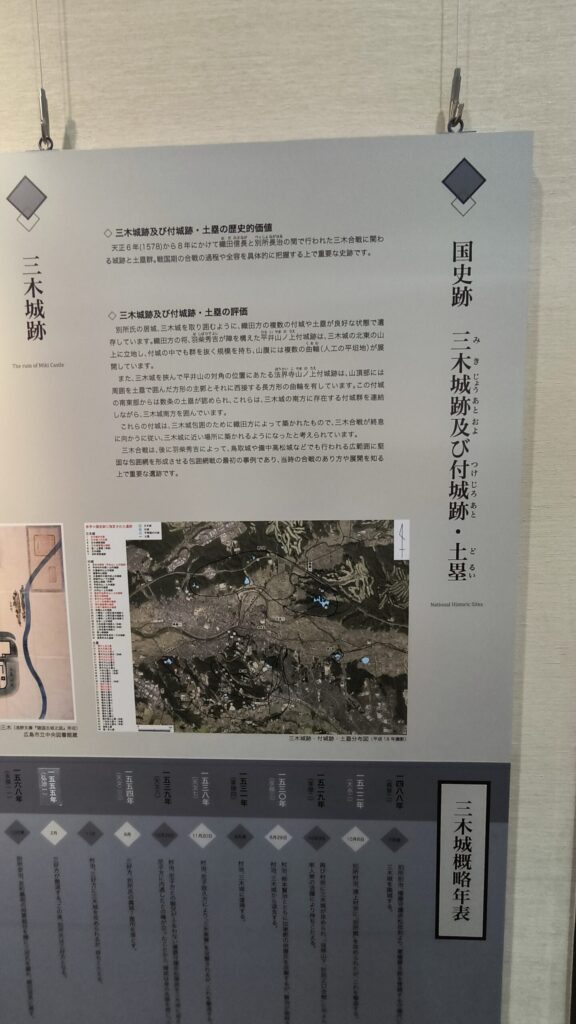

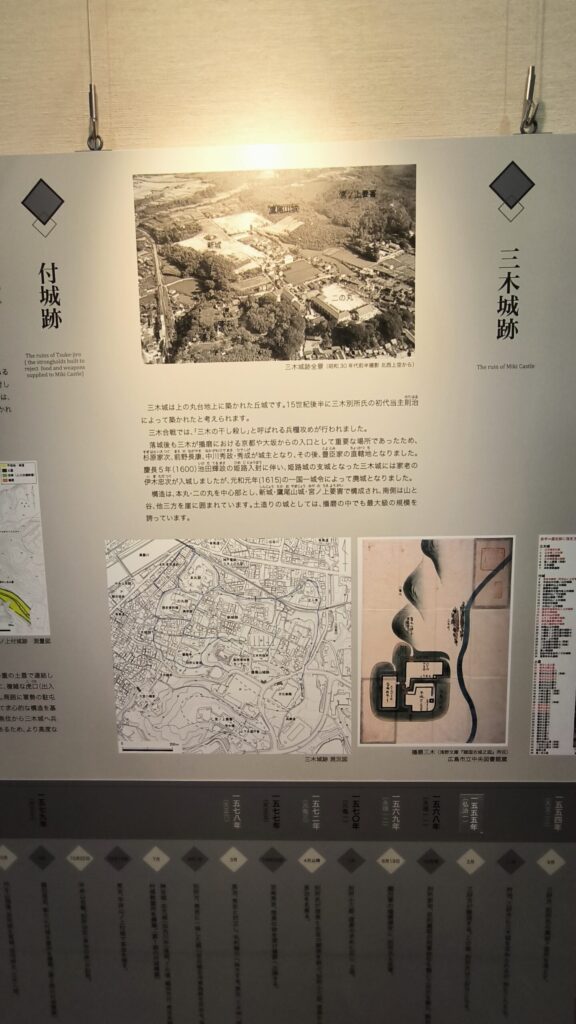

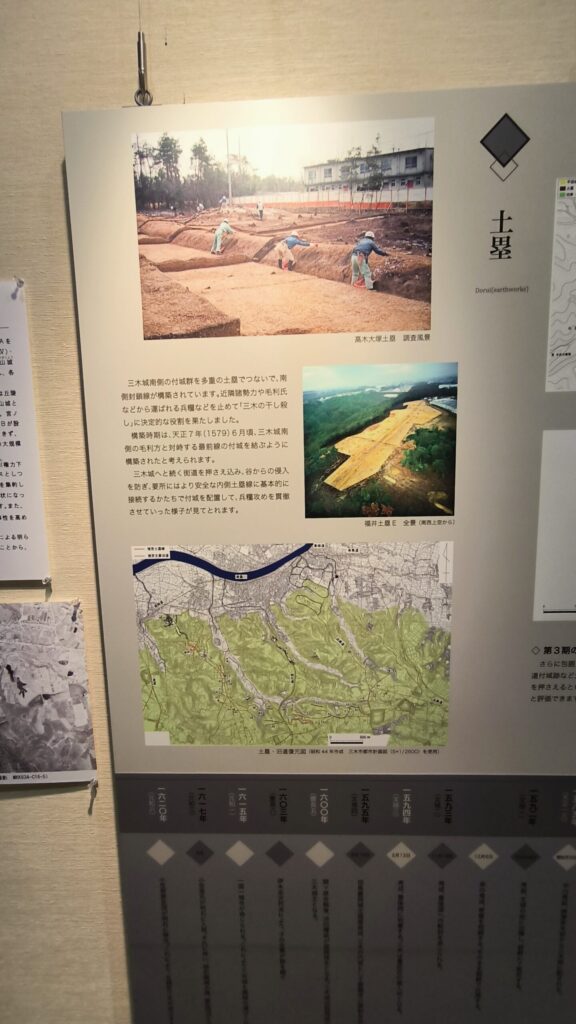

三木城の説明

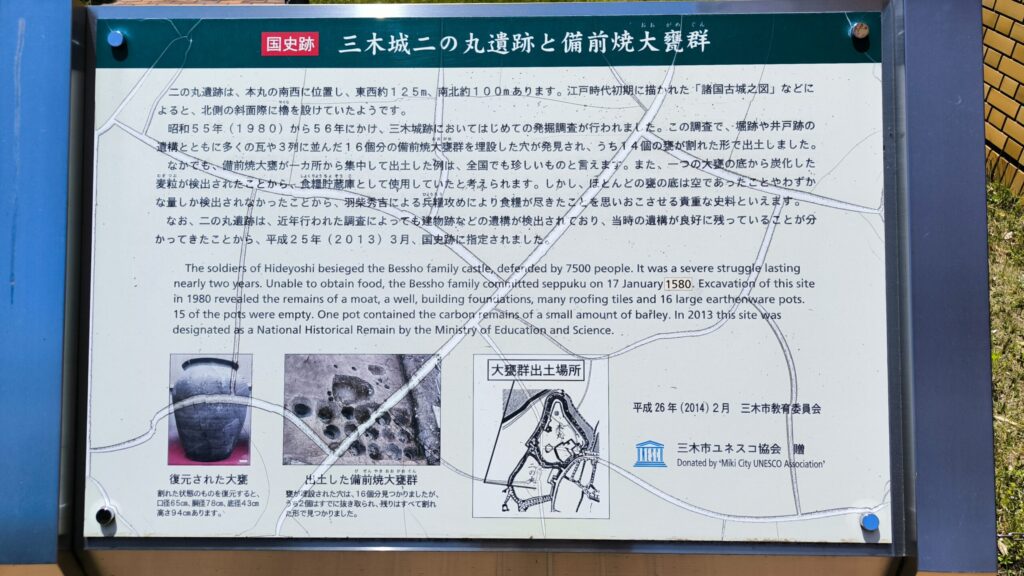

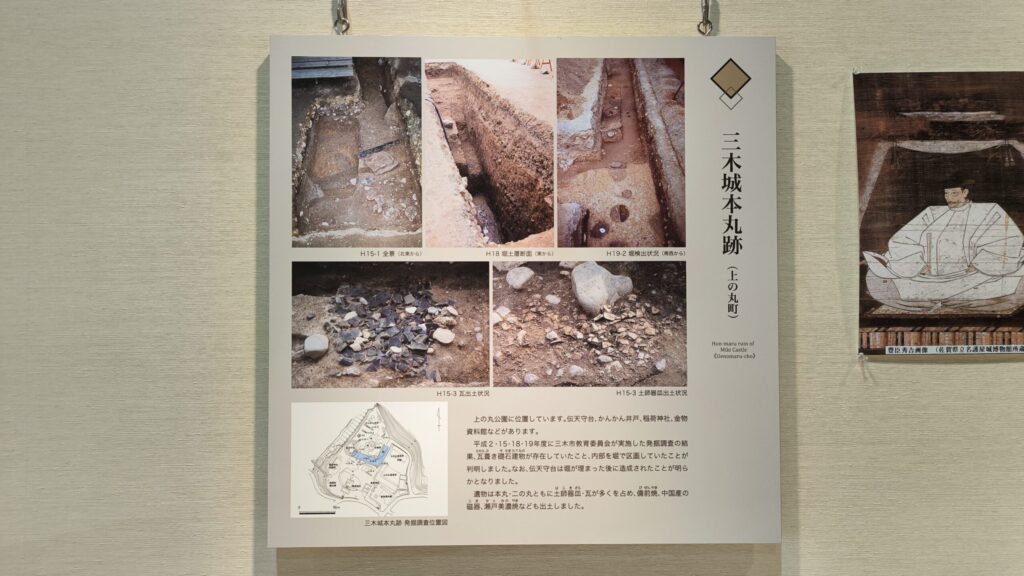

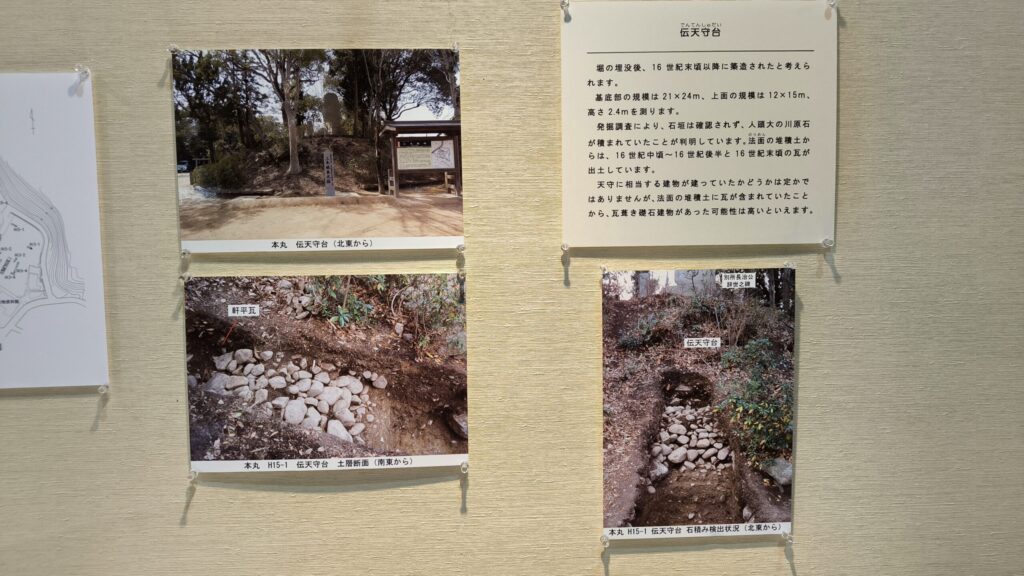

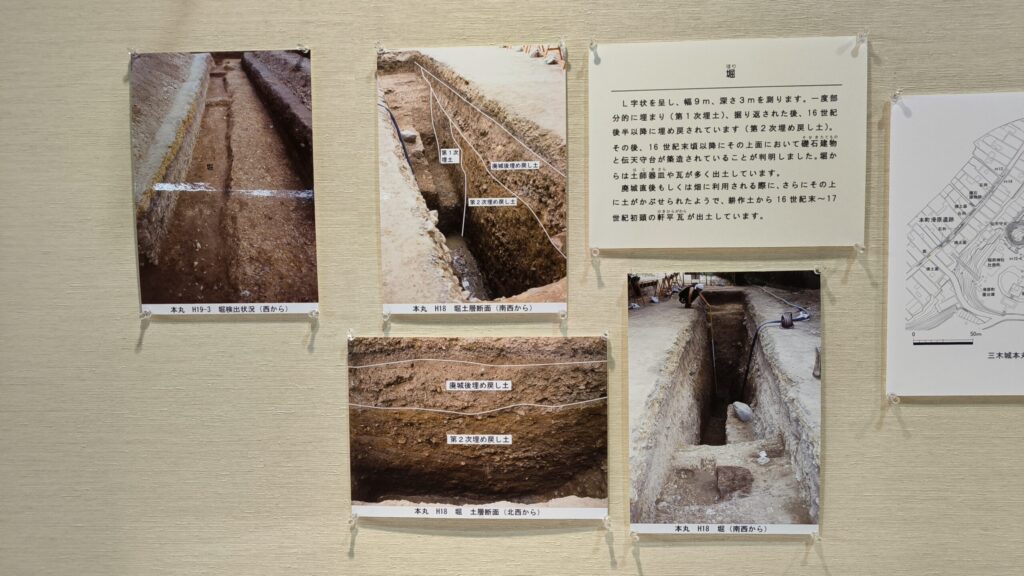

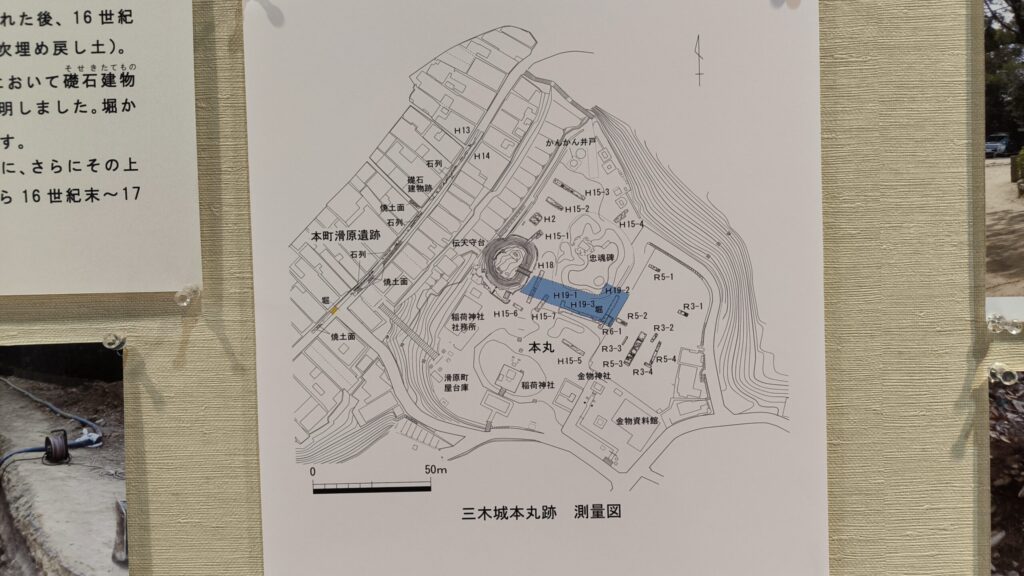

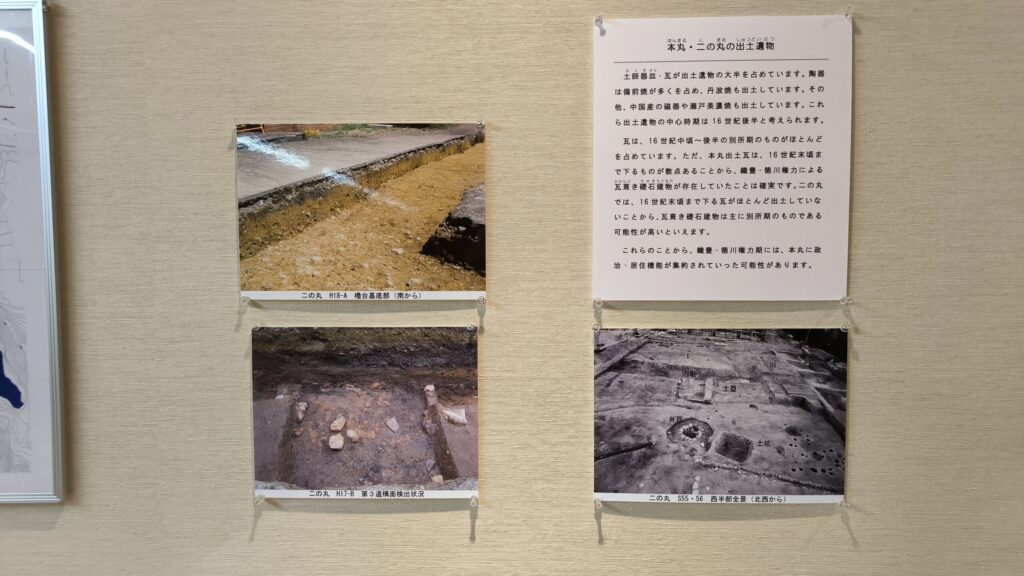

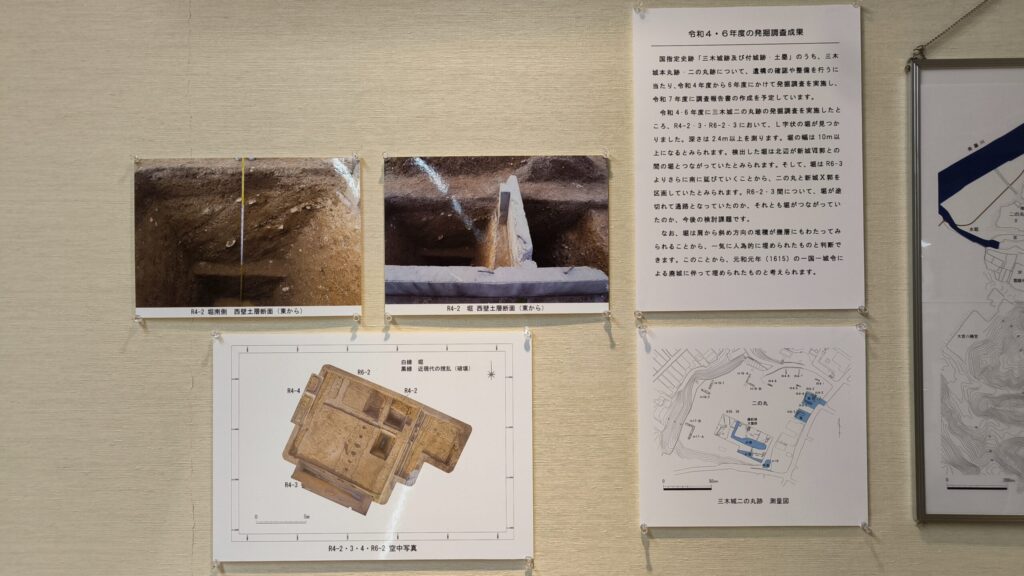

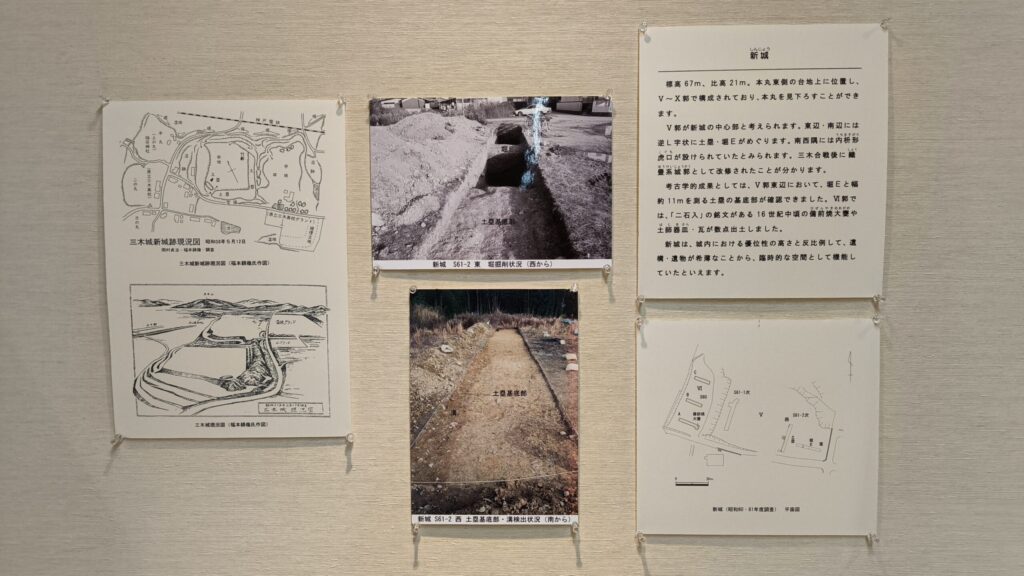

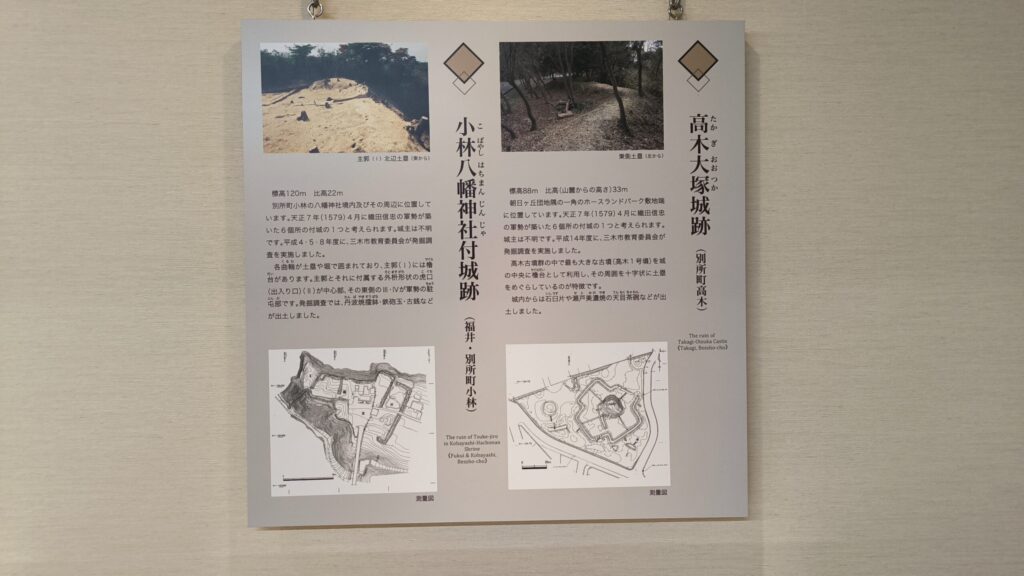

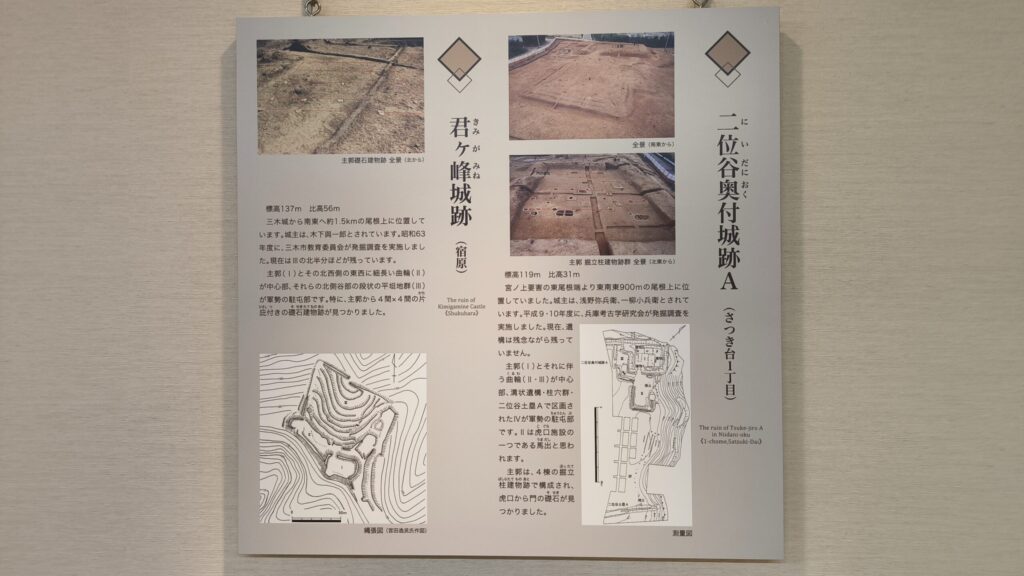

発掘調査の説明

甲冑を着た方達が何か練習されてました。お祭りの演舞かな?

資料館から本丸跡の方へ向かいます!

本丸跡への案内板がありました。

資料館含めて二の丸の全景です。結構資料館の奥の方まで二の丸が続いているのでかなり大きな曲輪ですね。

この道の向こうに見える神社のところが本丸になるみたいですね。

ということは今は舗装されている道路ですが、当時は堀切だったところになるのかなと思います。

お祭りの神輿が置いてありました。大きな神輿ですね!

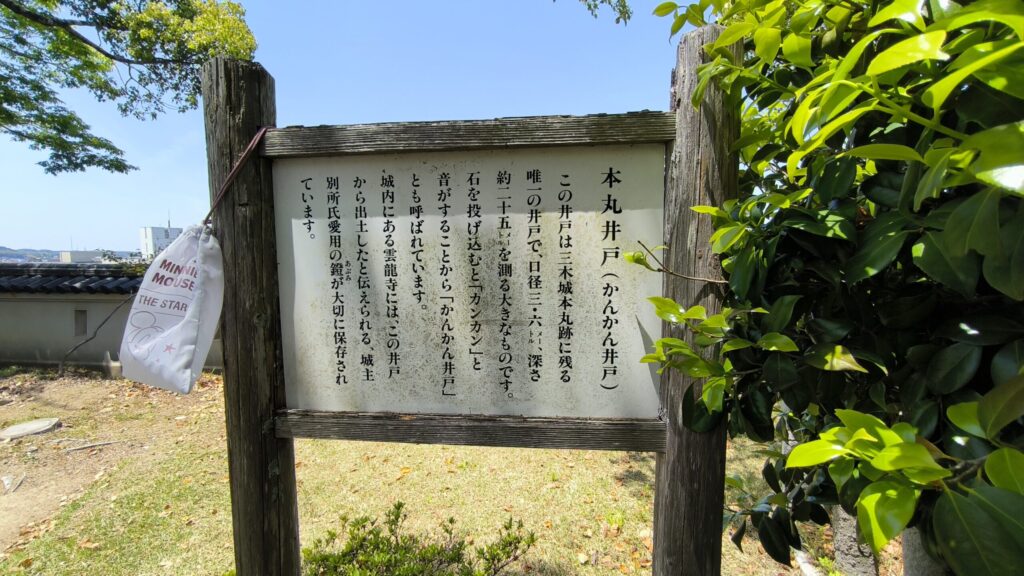

三木城本丸井戸

かなり大きな井戸ですね。籠城の際にも使われていた井戸ですかね?

三木城説明板

お祭りの屋台などが出ていてこの角度でしか撮影できませんでした。

少し見づらいですがご了承ください。

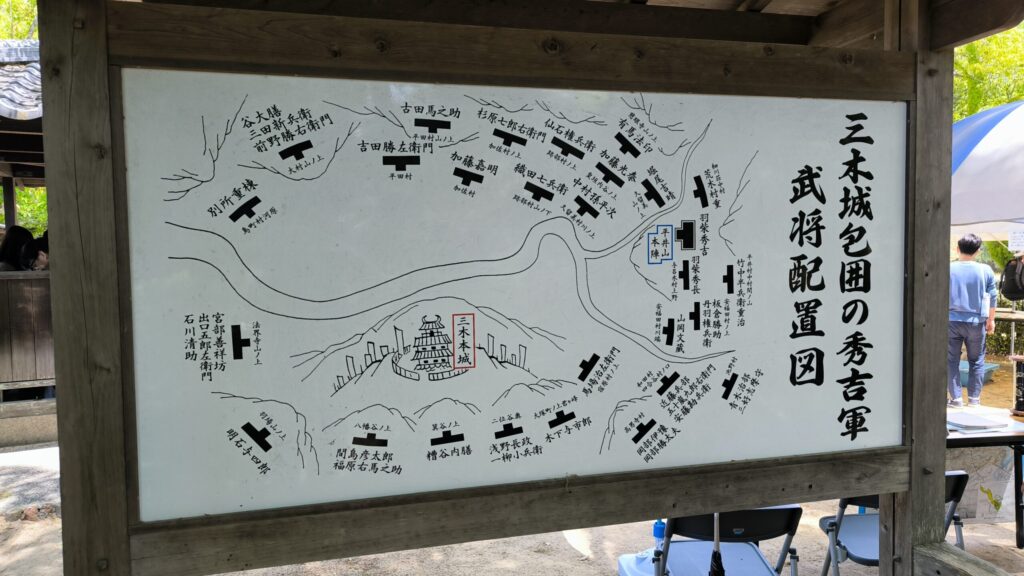

秀吉軍武将配置図

天守台跡

三木城からの眺めです。すぐ下を美嚢川(みのうがわ)が流れています。三木城は交通の要衝でもあり、堀代わりの川でもあったと思われます。

地元の方の話では三木合戦の籠城の際にも川から兵糧が運ばれていたとの話をされていました。

三木城情報

| 築 城 | 1492年 |

| 城 主 | 別所氏、中川氏、杉原氏、伊木氏、 |

| 住 所 | 兵庫県三木市本町2丁目11−30 |

| 種 別 | 平山城 |

| 廃 城 | 1615年 |

| 特 徴 | 国指定史跡 |

| 入場料 | 無料 |

| 営業時間 | – |

| 駐車場 | 有り(無料※みき歴史資料館に停められます) |

三木城へのアクセス

三木城レビュー

三木城についての皆さんの評価をお願いします。

三木城おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。