淡河城の感想

淡河城と書いて「おうごじょう」と読みます。

淡河城の築城は鎌倉時代に執権だった北条氏の末裔、北条時治が兵庫(淡河庄)に来たことに始まるとのことです。この時治が土地の淡河庄から淡河氏(おうごし)を名乗るようになり淡河氏の家系が始まりますが、淡河氏の家紋は北条氏の「三つ鱗」が使われているので北条氏の家系と関係があるというのが想像つきますね。

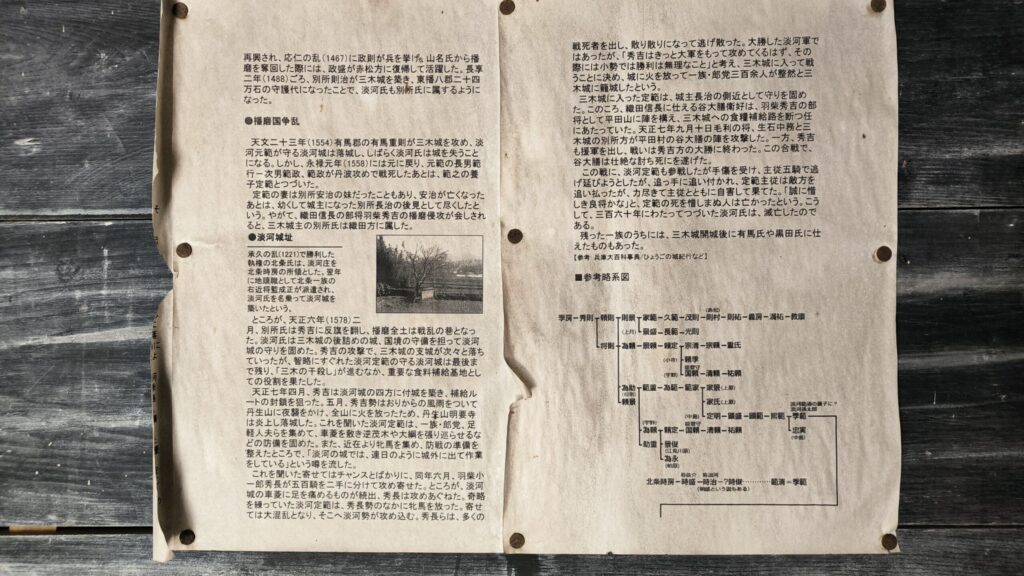

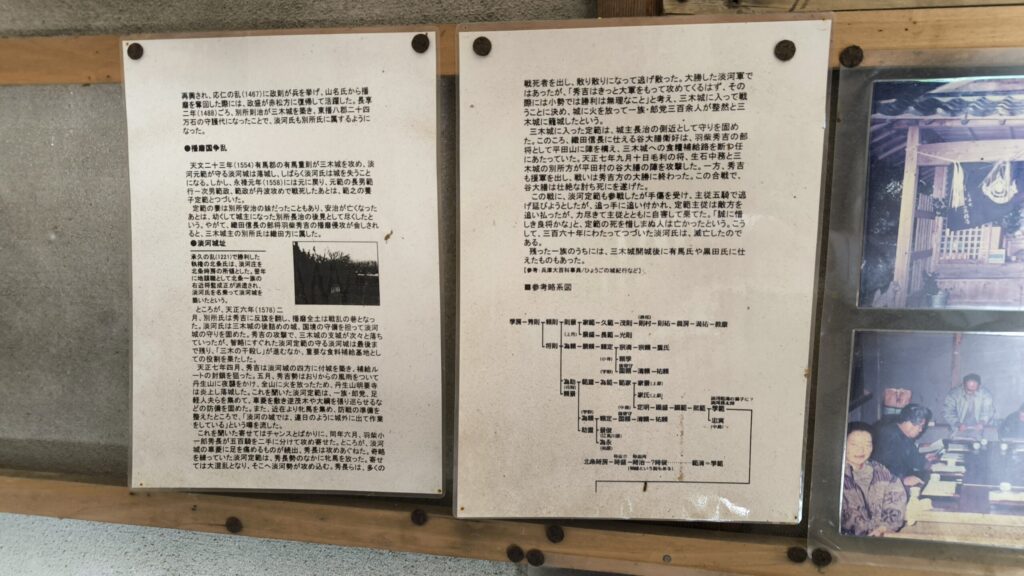

淡河城の築城は鎌倉時代1222年でその後、1339年に南北朝の戦いで北朝方の赤松氏との戦いに淡河氏は敗れ赤松氏の配下の武将(家臣)となっていきます。

赤松氏が戦国時代になり没落していくと、同じ赤松氏の流れでありますが、別所氏が力を持つのに合わせて淡河氏も別所氏の家臣となっていきます。

1578年、別所長治が羽柴秀吉(織田信長)から離反すると、翌1579年淡河氏の淡河城も秀吉軍(秀長)に攻められ落城。その後、淡河城には有馬則頼(ありま のりより)が入ります。すぐに三田城へ移ってしまったようですが。。

有馬則頼も赤松氏系の支流の家系で元々は別所氏に支えていた武将ですが、別所長治が秀吉から離反した際に秀吉側に残り別所長治の起こした三木合戦で武功を上げて淡河城に入り、その後もこの有馬則頼は武将として活躍を続けます。知らない人も多いかもですが、九州へ島津討伐にも参加し九州平定でも武功上げ1万5000石をもらいここで名実共に武将となります。

まだ活躍は止まらず、朝鮮出兵でも活躍したと言われております。さらに、有馬則頼の長男は豊臣秀吉と織田信雄・徳川家康との戦いである小牧・長久手の戦いで亡くなってしまったとのことですが、有馬則頼の次男、有馬豊氏(ありま とようじ)はこれまた父に劣らず活躍した武将で秀吉から遠江の横須賀城をもらい、その後に福知山城、最後は徳川家康に支えて久留米城、久留米藩(21万石)の初代藩主にまでなっています。

兵庫出身の武将というと黒田官兵衛や息子の長政(福岡藩)の活躍が想起される人が多いと思われますが、同じ播磨から活躍して九州の藩主となった武将はまだいることを知ってもらえたら嬉しいですね。

淡河城画像ギャラリー

後で調べたら道の駅淡河から登って来られると知ったのですが、Googleマップの案内ではこちらの鳥居側に案内されたのでこちらから入っていきます。

鳥居のところに淡河城跡市民公園と案内がありました。

二つ目の鳥居です。この向こうが曲輪のようです。

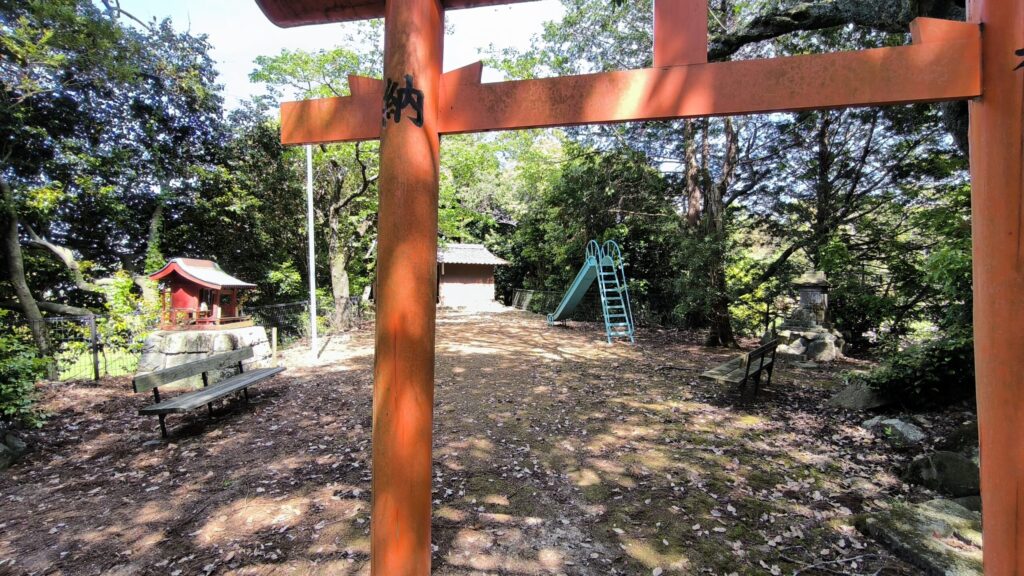

淡河城跡の石標発見!

建物がありました。

中に入れるみたいなので入ってみます!

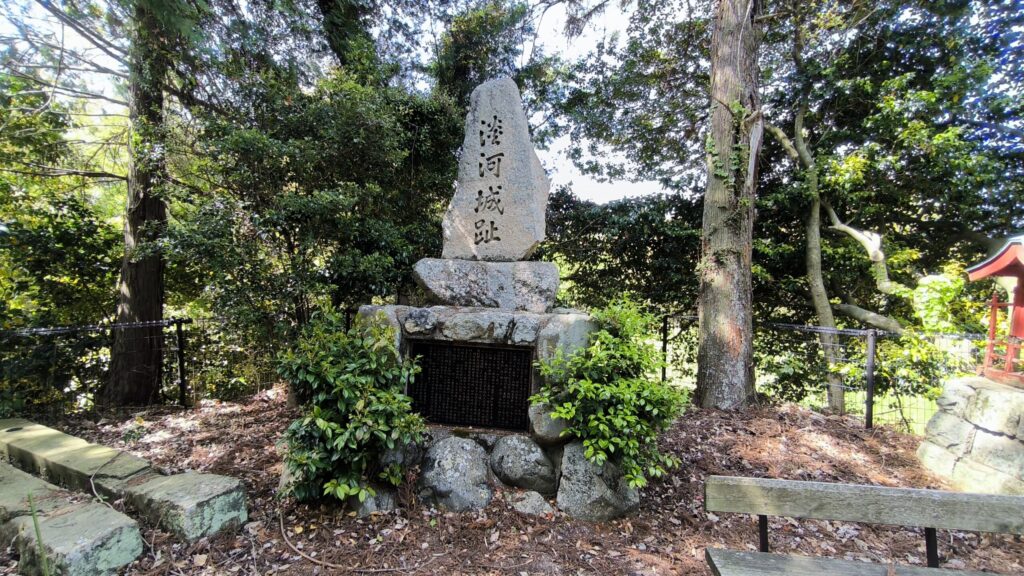

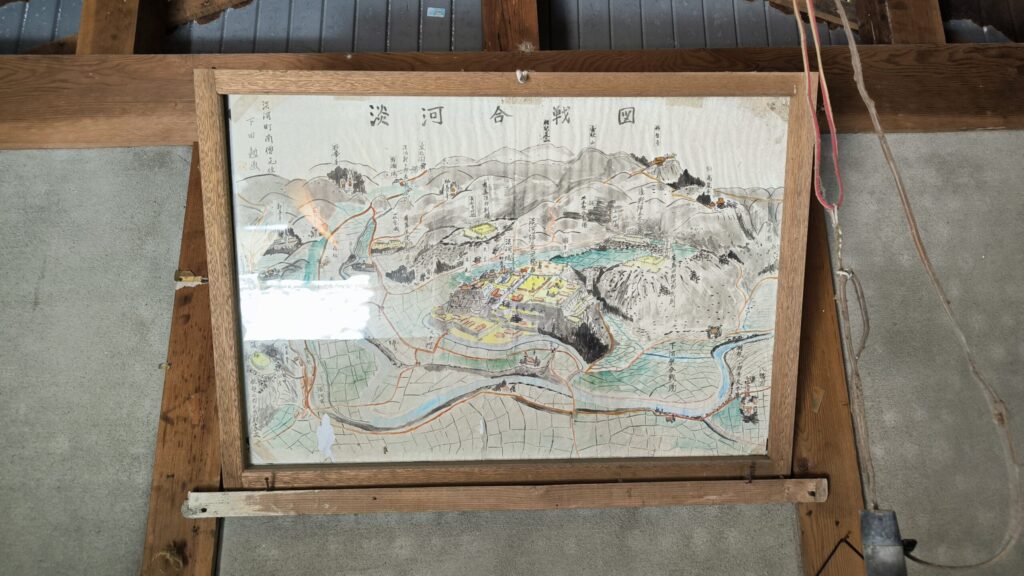

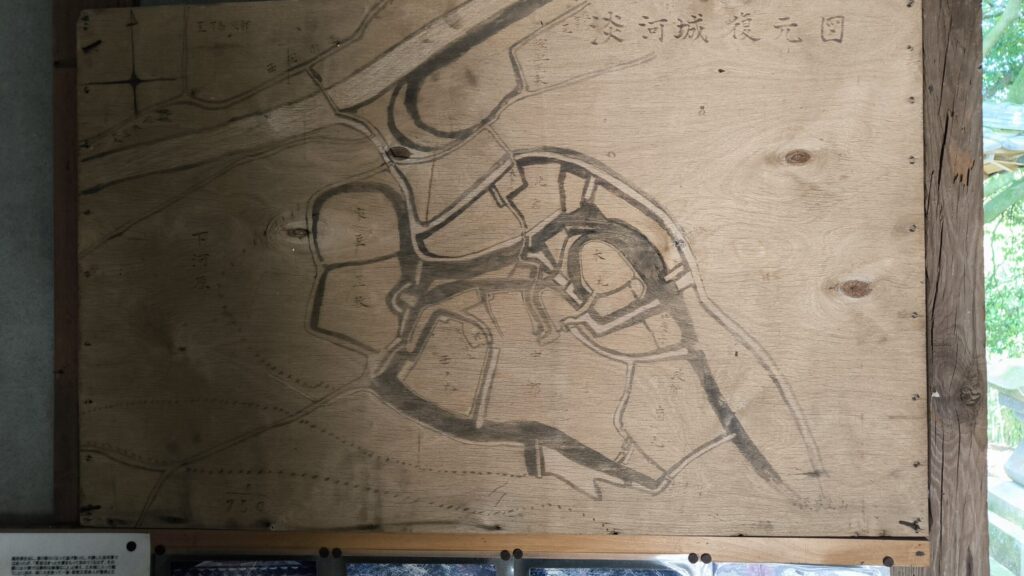

淡河城合戦図、縄張り図

淡河城の合戦図と縄張り範囲の図がありました!

ここの説明を読むと淡河氏(淡河城)は秀長に落城させられたのではなく、秀長には勝ったけど、淡河城を捨てて三木城に入り討ち取られたと書かれてますね。

淡河八幡神社

神社のお社まで来ました。さらに順路に沿って進んでいきます!

なんか櫓が見えてきましたね。

櫓

櫓に到着!なんか倉庫か何かになっているようですがよくわかりませんでした。入れる感じではなかったですね。

道の駅淡河から来るとこの階段を登ってくるルートになるみたいです。

土塁や切岸っぽく作られているように見えますが竹藪になっていて入っていくのは難しそうです。

淡河城情報

| 築 城 | 1222年 |

| 城 主 | 淡河氏、有馬氏 |

| 住 所 | 兵庫県神戸市北区淡河町380 |

| 種 別 | 平山城 |

| 廃 城 | 1615年 |

| 特 徴 | – |

| 入場料 | 無料 |

| 営業時間 | – |

| 駐車場 | 無し(道の駅淡河から歩けます) |

淡河城へのアクセス

淡河城レビュー

淡河城についての皆さんの評価をお願いします。

淡河城おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。