1497年、尼子経久の三男として生まれます。

尼子経久の長男 政久 は知力ち武力、統率力を兼ね備えており優秀な跡取りでしたが、桜井宗的(阿用城https://jh.irukamo.com/ayojo/)攻めの時に不運にも討ち死にしてしまいます。次男の国久は泣く子も黙る尼子軍最強の党を率いる『新宮党』のトップとして猛将と称されます。そして三男の興久は当時勢力を拡大していた大内義興から偏諱(へんき)『興』の字を引き継ぎ『興久』と名付けられたとされます。

(尼子経久は当時、大内義興と敵対していました、勢力が大内氏の方が強かったので従うざるおえなかったのかも知れませんね)

興久は後に出雲源氏の名家 塩冶家の養子として入ります!

尼子経久にとって西出雲はなかなか治めるには難しい場所でした。尼子経久にとっては期待を込めて西出雲に送り込んだと思うのですが・・・塩冶氏の居城、半分城(ここに行きたかったなぁ~)に入城し当面は尼子経久に従い、尼子経久と共に兄国久と共に戦場を転戦します!

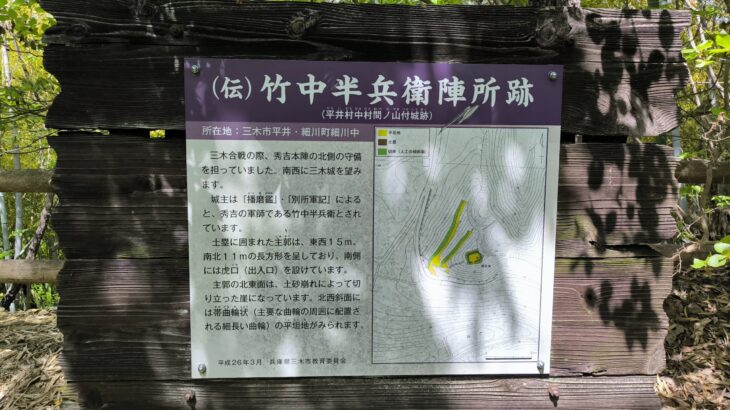

興久は父の意向に従い、その思惑通りに幕府御料を直轄地とし、古志氏などを尼子配下に組み入れるなどしたが、塩冶氏の権益を独自に維持する必要があったため出雲大社・雲南地域に力を持つ三沢氏・多賀氏と結びつきを強くしていきます。そして備後国に強い勢力を持つ山内氏の娘を嫁にもらい、興久の連携勢力は出雲西部・出雲南部、備後北部に至るまで拡大していため、興久の考え方にも変化が起きてしまったと思います。

興久は父 尼子経久に対して反乱を起こす!これは出雲国を二分する大きな争いに発展します。

尼子家中における重臣達の勢力争いもあったんだと思います。出雲国における尼子氏統治への不満も大きかったんでしょうねぇ~ また、やっぱり大内義興から偏諱を受けている興久が反尼子派に反発したのも原因のひとつだと思います。

かなりの勢力を抑えていた興久だと思われましたが、尼子経久(父親)に反旗を翻したがついていた出雲国の国人たちが経久に降っていき、当初勢いが止まらなかった興久勢は徐々に勢いを亡くし、とうとう居城の半分城を棄てて、妻の実家である山内家を頼り逃亡します。

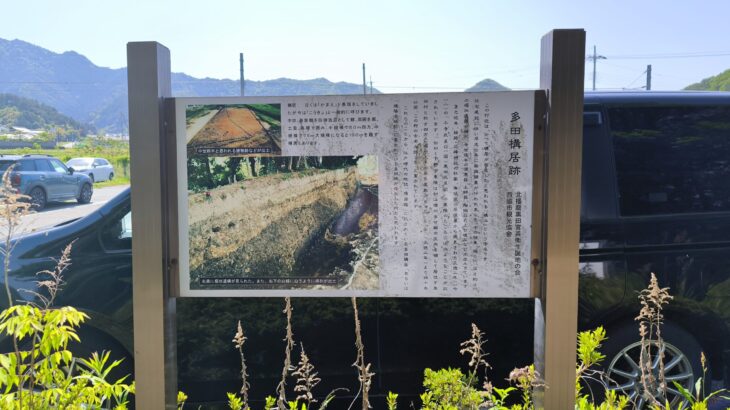

怒りが収まらない尼子経久は山内氏の甲山城を攻めます。興久は義兄 山内直通を頼って山内氏の居城である甲山城に落ち延びましたが連日の尼子経久の攻撃により、興久は降伏し興久をかばった山内直通は強制的に隠居をさせられてしまいます。尼子興久は切腹させられてしまします。

その興久の首は月山富田城に送られ尼子経久のと対面し、経久は泣き崩れ更に衰えが始まったと云われています。。。

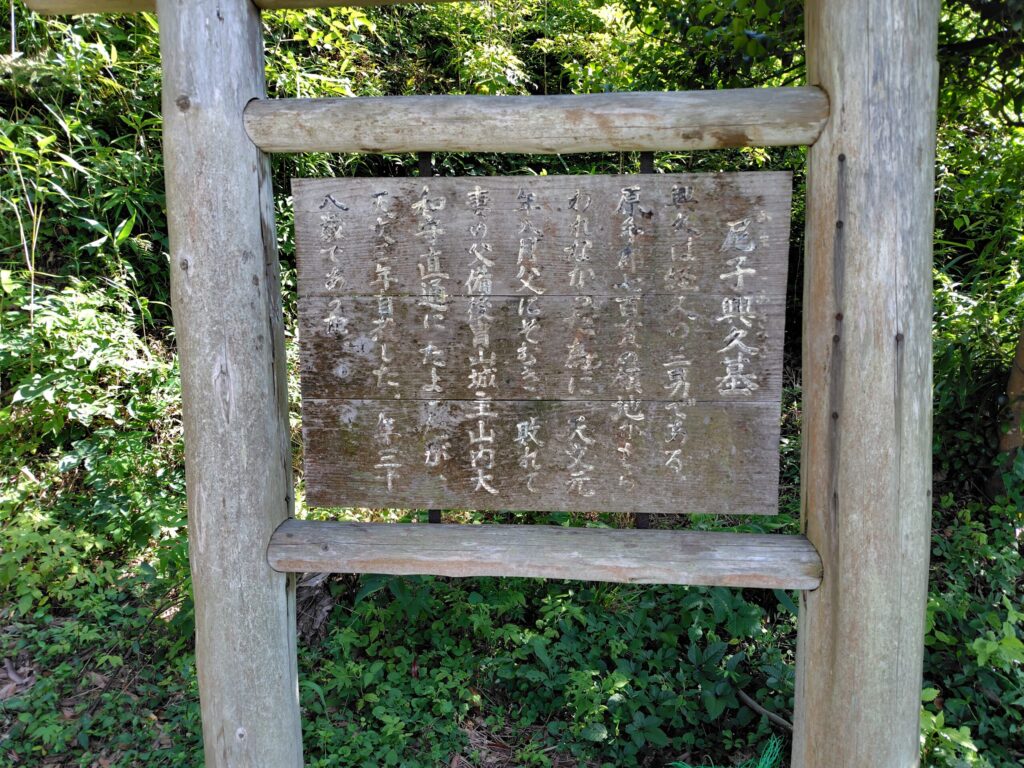

【尼子興久の墓】

尼子興久(塩冶興久)の墓は月山富田城の麓、安来市立歴史資料館の裏手にあります。

案内が出ているのでわかり易いですね!