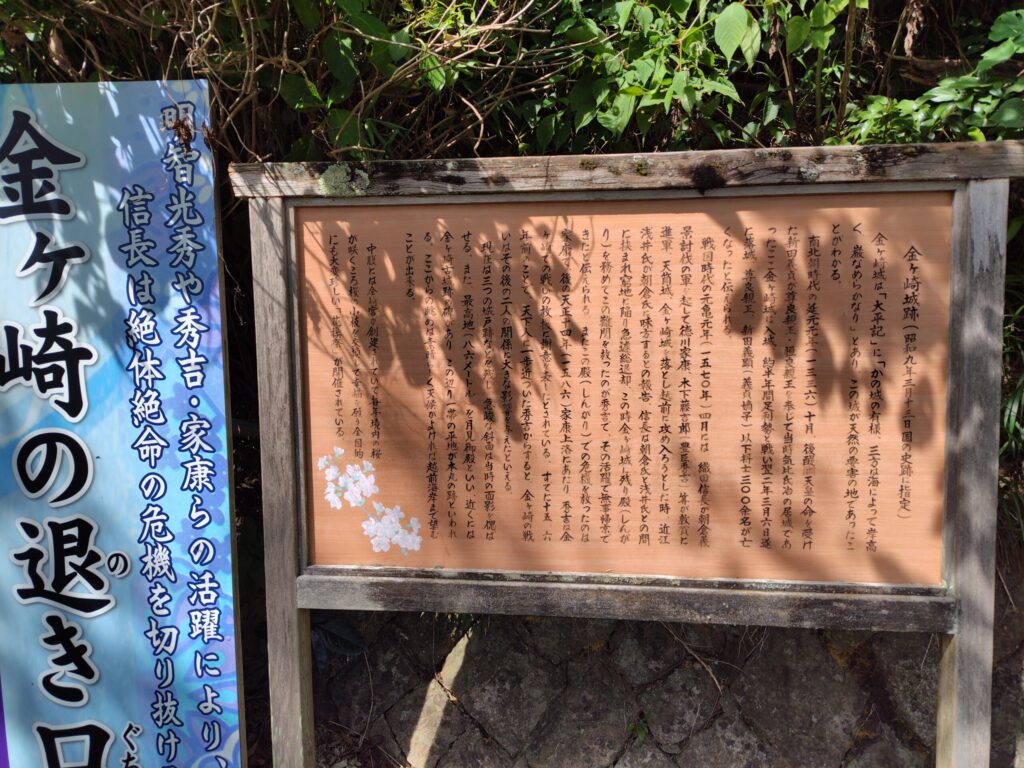

金ヶ崎城と云えば!!!戦国時代に織田信長が越前国の朝倉義景を攻めの際に近江国の浅井長政に裏切られます。織田信長の妹のお市の方は浅井・朝倉両軍に挟まれ窮地に陥ったことを知らせるため両方を紐で結んだ袋に小豆(織田家の家紋)を入れ陣中に届けます。受け取った織田信長はこの様子が袋の鼠の意を表しているということに気付き、一目散に軍をすてて撤退し(近江国朽木越え)京まで戻り着きます。殿(しんがり)を望み出た羽柴秀吉は取り残されていた徳川家康軍と共に協力し合い、決死の撤退戦を強いられた様です。俗に云う『金ヶ崎の退き口』ですね!!!( `ー´)ノ その舞台になったのがこの金ヶ崎城だと云われています。

しかし、行ってみるとなかなか古い歴史を持つ城だと云うことがわかりました(=゚ω゚)ノ

金ヶ崎城は敦賀市の北東部、敦賀湾に突き出した海抜86mの小高い山(金ヶ崎山)に築かれた山城です。治承・寿永の乱(じしょう・じゅえいのらん)の時、木曽義仲との戦いのために平通盛が金ヶ崎城を築いたとされています。

1336年には足利尊氏が入京すると、北陸落ちした恒良親王・尊良親王を奉じて新田義貞が金ヶ崎城に入城しますが、足利尊氏側の越前守斯波高経の軍勢に包囲されてしまいます。1337年になると新田義貞は金ヶ崎城を抜けだし体制を立て直し金ヶ崎城の救援に向かいますが、足利軍に足止めされてしまい、逆に足利軍は金ヶ崎城の城内に攻め込み金ヶ崎城方の城兵は兵糧攻めによる飢餓と疲労だったため次々と討ち取られる。尊良親王と新田義顕(新田義貞の嫡男)と城兵300名は金ヶ崎城に火を放ち自害し恒良親王は捕縛され、金ヶ崎城は落城する事となります。越前国を平定した足利氏は金ヶ崎城に越前国の守護代だった甲斐氏を金ヶ崎城に入城させて管理を行ったようですね。

その後、金ヶ崎城の甲斐氏と斯波氏の関係が悪化し戦にまで発展!足利氏が甲斐氏を支援し斯波氏を排除しますが、またまた後に今度は朝倉氏が越前国に侵攻し越前国を掌握しました。朝倉氏一族の敦賀郡司がここを守護したとされています。 天下統一を目指す織田信長が朝倉氏を狙い攻め込んできますが、金ヶ崎城を守っていた朝倉景恒(あさくらかげつね)は開城してしまいます。攻め込む織田軍は上記に記載した通り浅井氏の裏切りで織田信長は撤退!『金ヶ崎の退き口』の舞台となるわけですな!(`・ω・´)ゞ 『金ヶ崎の退き口』しか知らなかった私には『源平の合戦』の頃から金ヶ崎城は重要な城として多くの戦の舞台になっていたことを初めて知って驚きましたヾ(≧▽≦)ノ

あとね・・・これはめちゃくちゃ個人的な意見なのですが・・・金ヶ崎城に来てみて『金ヶ崎の退き口』は本当にあったのかなぁ・・・?って感じました。 金ヶ崎城は昔から要害の山城だとは感じましたが、三方を海に囲まれた城でドン詰まりの城です。撤退するにはなかなか難しい城だったと感じます。 私ならここから約15km離れた若狭国の国吉城に籠ると思います!あの山城なら織田信長を逃がすためには朝倉軍、ましてや浅井軍が攻め込んて来ても相当な時間を稼げれる巨大な山城だと思うからです!(@_@) 変な話で脱線してしまいすみません・・・苦笑

【金ヶ崎城】

金ヶ崎城は今は城址公園として整備されており、尊良親王・恒良親王を祀る神社として創建されました『金崎宮』の下(金ヶ崎城の入口)には大きな駐車場とトイレが完備されており、クルマで行くととても便利です!

入口に到着! さてさて・・・いよいよ金ヶ崎城攻めをスタートさせます(`・ω・´)ゞ

うんうん・・・いい眺めだな~ヾ(≧▽≦)ノ

ここが『金崎宮』ですなぁぁぁ~(^^♪

金ヶ崎城の入口に到着!!!(。◕ˇдˇ◕。)/ 行きますよぉぉぉぉぉ~♪♪♪

敦賀湾は本当にきれいだなぁ~(〃艸〃)ムフッ 若狭国から越前国までの日本海側の美しさを新発見しめちゃくちゃ魅了されています(⋈◍>◡<◍)。✧♡

墓所見込み地だなんて・・・まだまだはっきりしていないのかなぁ~?((+_+))

さぁ~攻め込みましょう!

月見御殿・・・???\(◎o◎)/???

月見御殿まで・・・徒歩3分!?

月見御殿です! 戦国時代の武将たちは戦を繰り返しながら命を削り、ギリギリに場面に日々を没頭しながら、笛や能、そしてこの様な月見を楽しむことを忘れない・・・これが日本の風流なんだとすごく感じました! 日本って本当に凄いですね!(。◕ˇдˇ◕。)/

本当に心残りなのは・・・尾根で繋がっている天筒山城へ体力の限界(真夏の数山城目だったので・・・)で城攻め出来なかったおこです(´;ω;`)ウゥゥ 必ず近々リベンジします!