丸子城の感想

丸子城はまりこじょうと読みます。なので別名で鞠子城とも呼ばれるみたいです。その他にも別名が多いお城で宇津谷城、三角城、赤目ヶ谷砦とも呼ばれるそうです。

丸子城はとても行きたかったお城の一つで、築城当時は今川氏のお城で今川氏の家臣斎藤安元が築城したと言われております。その後、武田信玄の侵攻で武田氏側の城となり、武田氏らしいお城として改修されており、三日月堀や馬出しなど武田信玄らしい部分の残る山城として非常に興味がありました。

この丸子城は今川氏のお家騒動があった際の龍王丸(今川氏親)が一時この丸子城で生活していたお城でもあるとのことで尚更興味が湧くお城でもあります。ちなみに今川氏親は織田信長との戦いで有名な今川義元の父に当たる武将になります。

丸子城は今川氏から武田氏のお城となり、武田信玄と徳川家康・織田信長の戦いで武田勝頼が負けると徳川氏のお城となります。1590年に小田原征伐で後北条氏敗れ豊臣秀吉により徳川氏が江戸へ移封となった時に丸子城は廃城となったようです。

丸子城画像ギャラリー

丸子城入り口まで

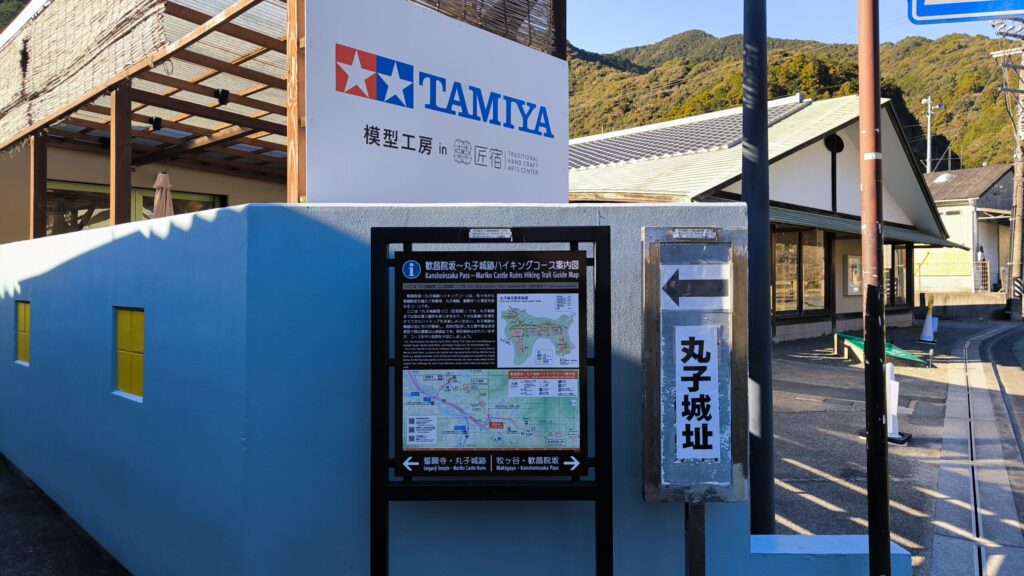

匠宿という丸子城の麓にある商業施設から登っていきます。

丸子城跡入口の案内がありますが、山城知らない観光客が間違って気軽に登れると思ってしまいそうで不安にも感じます。

田宮の模型工房の脇を通って丸子城へ向かいます。

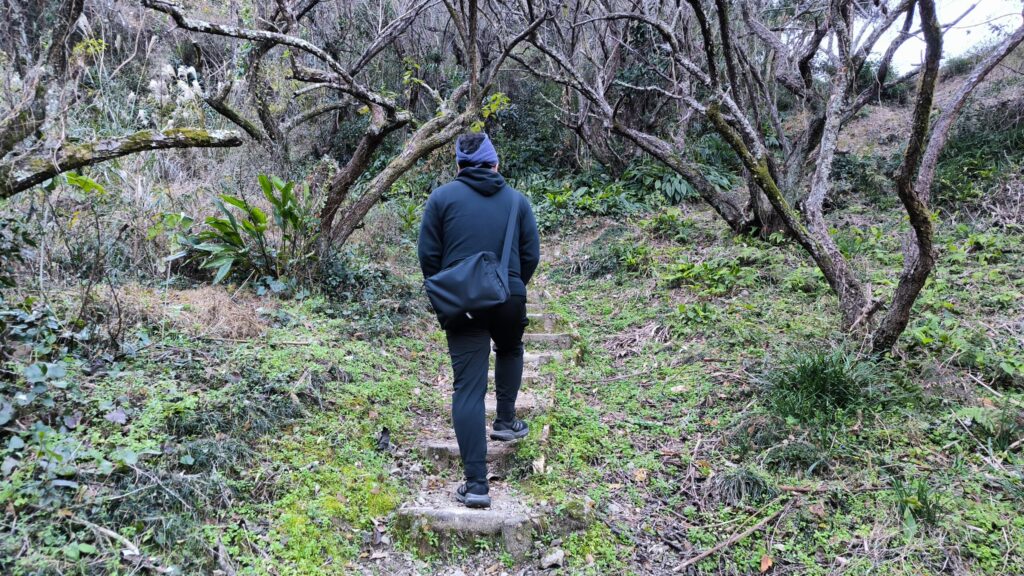

完全に裏道や脇道レベルでこの先に城跡があるとは思えないところを通っていきます。

少し歩くと建物が無くなり、山城の雰囲気が出てきました。

またまた静岡の山城あるあるで、ほんの数分で先ほどの匠宿などがあった街並みが眼科に広がる高さになりました。とにかく一気に急な角度である程度の高さまで登るルートが静岡の山城は多いですね。

本丸まで450mこれだけみると意外とすぐ着きそうと思うのですが、延々と本丸まで登りが続きますので覚悟して登ってください。

道は整備されているので迷うことはないですが階段で登り続ける感じですね。

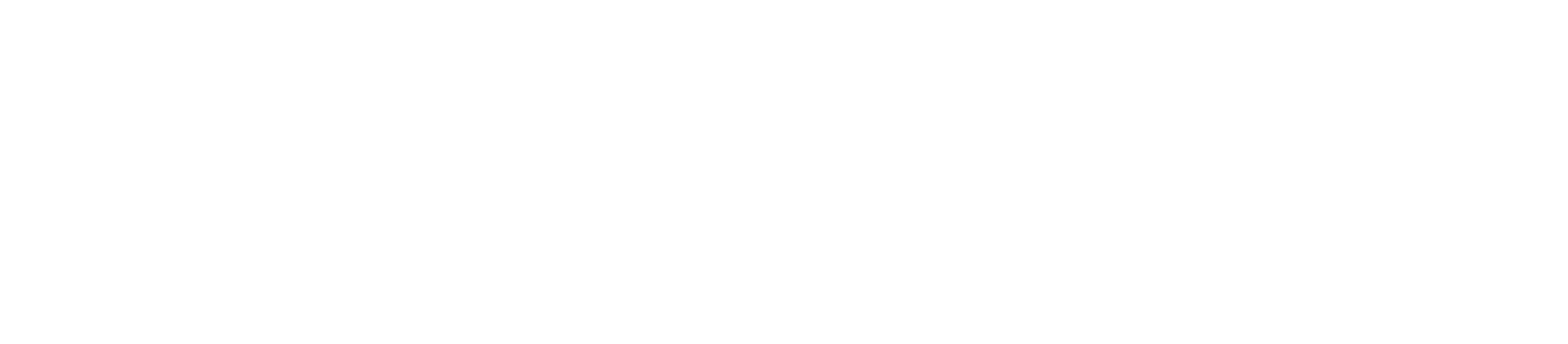

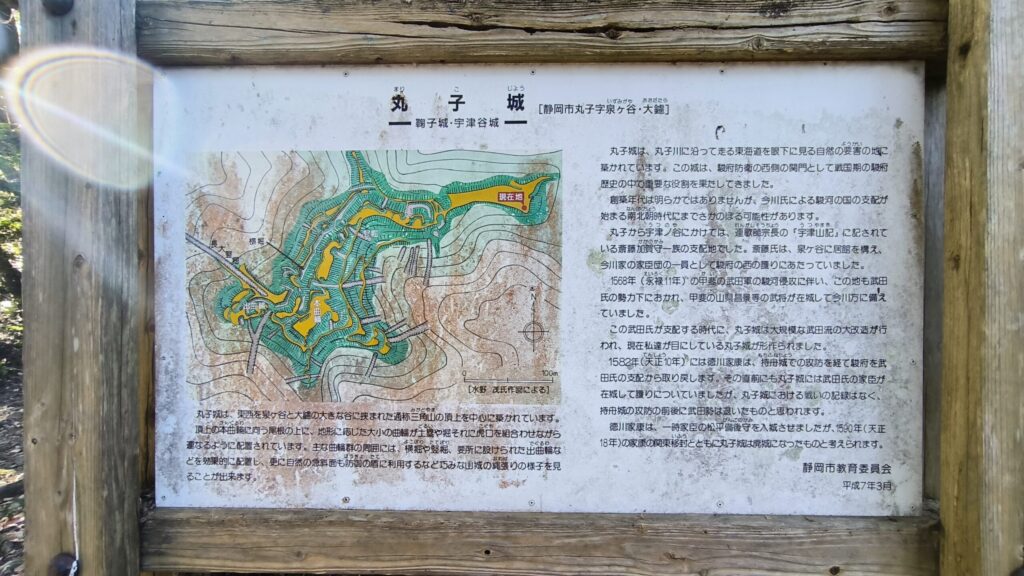

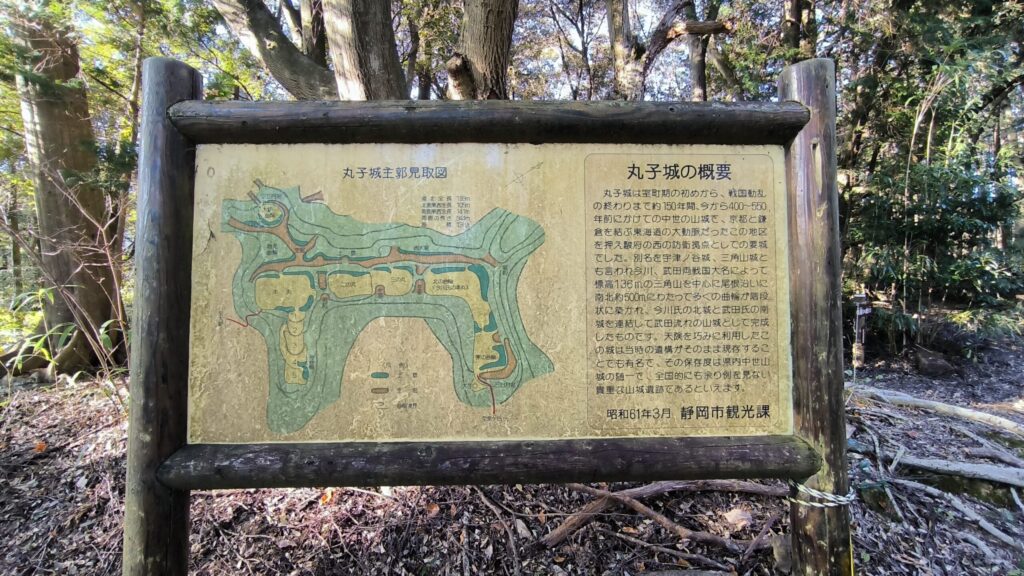

登り切ったらいきなり平らな曲輪が現れて丸子城についての案内板がありました。

ここからは尾根沿いに移動して本曲輪まで行けるみたいですね。

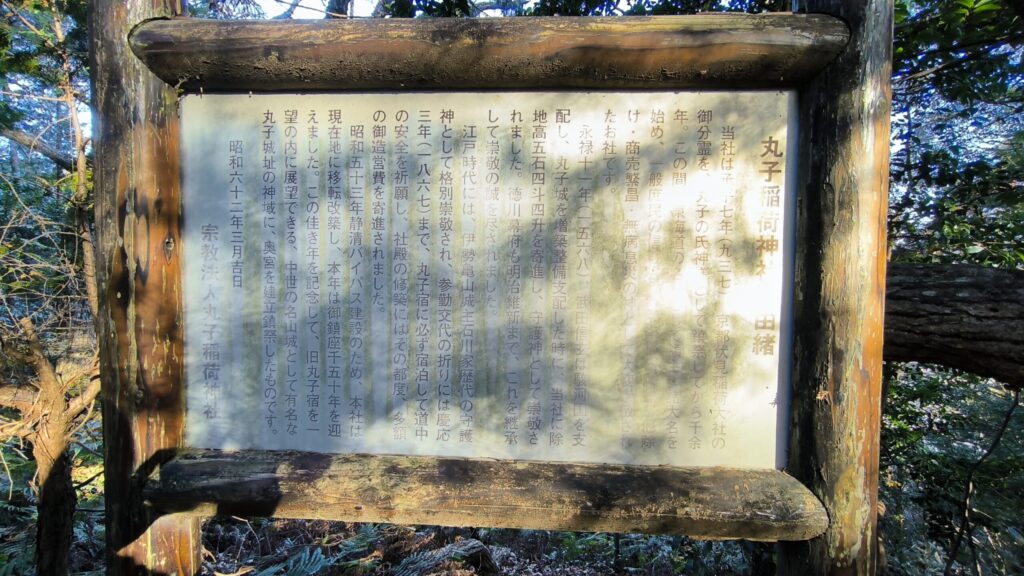

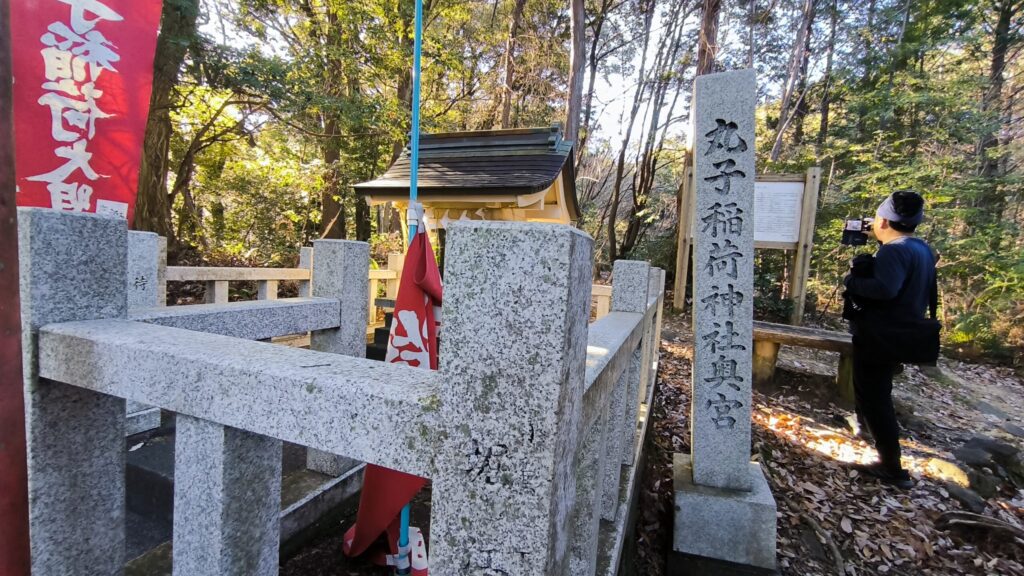

丸子稲荷神社

駐屯地(外曲輪)

尾根沿いを本曲輪方面へ進んで行きます。

土橋・大手曲輪

大手曲輪は木や草が生えていてどこまでなのかよくわからない状態でした。残念。。

たぶんこの辺りかなという感じで3枚ほど周囲を撮影。

北曲輪・土塁

北曲輪に到着!土塁が残ってました。

わかりづらいですが、空堀がずっと続いてます。実際に行ってみるとなかなかの迫力と規模で空堀が張り巡らされています!山城好きにはご褒美みたいな遺構ですね!!

尾根沿いを進んでいくのですが、その尾根の脇、一段低いところはずっと空堀が先ほどのところからつながっています。

堀切・竪堀

進んでいくと堀切と竪堀らしき遺構が現れました。いやー実際にいくとよくできた山城で感動です!

本丸(本曲輪)

喰違い虎口

今は行けないようになっていますが、こちらにも道があり降りて行けたんでしょうね。

馬出曲輪

本丸と繋がるように馬出曲輪がありました。本丸と繋がっているなんてめずらしいですね!

信玄が考えたのかも?なんて思うとワクワクします。下にある案内図で本丸下側に続いている曲輪の部分が馬出曲輪になります。

平虎口

平虎口は上の画像の案内図で本丸上側の出入り口部分になります。下の画像を見てもらえればわかりますが、北の曲輪からずっと空堀を繋げて作ってあるんですよね。

今川時代からあるのか?武田時代に回収されて作ったのか?興味が尽きない楽しい山城でした!

有名な山城ではないですが、有名な山城になる素質を感じます。今でも残る遺構と有名な戦国武将の城に対する考え方も残してくれている貴重なお城なのでできれば将来的に国の指定史跡とかになってくれたら嬉しいですね。

丸子城情報

| 築 城 | 不明 |

| 城 主 | 斎藤氏、山県氏、諸賀氏、関氏、屋代氏、松平氏 |

| 住 所 | 静岡県静岡市駿河区丸子3210 |

| 種 別 | 山城 |

| 廃 城 | 1590年 |

| 特 徴 | – |

| 入場料 | 無料 |

| 営業時間 | – |

| 駐車場 | 無し(匠宿の有料駐車場に停められます。) |

丸子城へのアクセス

丸子城レビュー

丸子城についての皆さんの評価をお願いします。

丸子城おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。