馬坂城の感想

佐竹氏発祥のお城と言われている馬坂城に行ってきました。馬坂城の築城は平安時代の末期で、新羅三郎(源)義光の孫、源昌義が佐竹を名乗るようになります。その昌義が居城としたのが馬坂城です。

ちなみに、新羅三郎義光は武田信玄などで有名な甲斐武田氏の祖でもあります。武田氏発祥の地も茨城県ですので興味がある方はそちらも訪問してみるのをおすすめします。

馬坂城は三つの曲輪を持つ平山城で、北側に鶴が池、西南に山田川が流れている立地にあり、たぶん当時は城のすぐ周辺は湿地帯で沼城のような状況だったのではないかと推測されます。

この馬坂城は3代目の隆義の頃に太田城に移るまで佐竹氏の居城でした。その後も佐竹氏の支流である稲木氏や天神林氏などが居城として使用し、佐竹氏が1602年に秋田(久保田城)に移封になるまで馬坂城も使用されました。

廃城から400年以上が経ちますが、訪問させていただいた際にこの馬坂城の保存などに関わったという方にお話をお聞きすることができ、この方は城の案内図(散策図)を作成されたとのことでした。

家の家系的にも佐竹氏(支流かも)の家臣だったお家柄とのことで色々とこの土地や地名のことについて教えていただきました。

馬坂城は私有地ですので、地権者の方や、この地域に住む地元の方々の支援で見学できることにほんとに感謝です!

お城自体も山城なのですぐに草や木が生えてきてしまう様な場所ですが、綺麗に整備されており、見学がしやすくまた、堀や曲輪、土塁なども状態よく保存してくれておりました。

ここから佐竹氏がはじまり、戦国時代には佐竹義重、義宣などの武将が生まれて行ったのかと思うと興奮しますね!とても楽しいお城訪問でした!!

馬坂城画像ギャラリー

お城の麓にあるこの場所がお城の見学者様駐車場になっている様です。特に枠線などは無いですが、きれいに止めれば4、5台くらい停められそうです。

ここでお城の保存に関わった方とお話しさせていただくことができました。

案内に従い歩いていきます。駐車したところからお城の入り口まで3分〜5分くらい歩きます。

馬坂城跡入口の看板発見!あと50m!

大手門

入り口になる大手門に到着!

注意書きをよく読んで迷惑をかけない様に見学します!

馬坂城案内図

本郭

本丸のところに説明版や案内図、休憩用の東屋など用意されています。

本郭からの眺め、木が多少多いですが、関東平野が広がっていて良い眺めでした。

きちんと歩く場所もわかりやすいようにしてくれてあります。

本丸の外周を回って順路通りに進みます。

堀切ですが、木が多くて写真だとわかりづらいですね。

堀切①を見て順路に戻り次に進みます。

あまり高低差は無いですが、帯曲輪になります。

堀切②です。木が生い茂っているのでなかなかわかりづらいですね。。

西郭の方へ進んで行きます。

本郭と西郭の間に二重堀のような作りになっている土塁を見つけかなり興奮しました!

ここはかなり見所のある作りをしてます。

この土塁の西郭側(左の方)は完全に堀というほど掘り下げられていないので完全な二重ぼりでもなく、でも曲輪としては分けるためなのか掘り下げれられてはいるみたいなので、どのようなものが当時はあったのか非常に気になります。

本郭と西郭の間の堀切が反対からだとよくわかりますね!

西郭に登る階段が見えてきました。

西郭

西郭に到着です。

物見櫓

西郭と繋がっている物見櫓跡に登ってみます。

こんな感じで見えていたみたいですね。木が多くて今はみられないですが。

西郭の裏手にあります順路と書いてある石洞山の方へ進んで行きます。

二重堀切

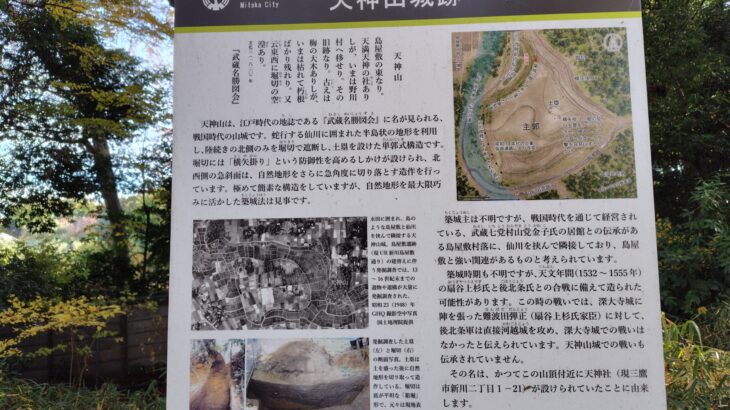

石洞山

この石洞山には弁財天の石碑があり、この石碑は昔、洪水が多く鶴ヶ池の堤(堤防)を修復している際に鶴という女性が通りがかり人柱にしたとの伝承があり、その鶴にちなんで建てられたもの様です。その鶴のおかげで堤防が決壊しなくなったと伝わっているそうです。今ではとても考えられないですが、結構昔はお城の築城でもなんでも人柱になったとの話が多いので神頼み的にこの様な方法が取られてきたのだと思われます。

本丸方面、大手門の入口方面へ戻りながら撮影。

馬坂城情報

| 築 城 | 不明(平安時代末期) |

| 城 主 | 佐竹氏、稲木氏、天神林氏 |

| 住 所 | 茨城県常陸太田市天神林町2228 |

| 種 別 | 平山城 |

| 廃 城 | 1602年 |

| 特 徴 | – |

| 入場料 | 無料 |

| 営業時間 | – |

| 駐車場 | 有り(無料) |

馬坂城へのアクセス

馬坂城レビュー

馬坂城についての皆さんの評価をお願いします。

馬坂城おすすめの理由や訪問時の感想などもご記入いただけると嬉しいです。